5 От редколлегии

Многообразные материалы второго тома, охватывающие широкий круг вопросов эстетики кино, над которыми С. М. Эйзенштейн работал в 1923 – 1940 годах, группируются по трем разделам.

В первом разделе в хронологическом порядке публикуются исследования, посвященные крупным проблемам киноискусства: цикл работ о монтаже, программа преподавания режиссуры во Всесоюзном государственном институте кинематографии, далеко выходящая за рамки учебно-методического документа, выступление С. М. Эйзенштейна на творческом совещании 1935 года, расширенное и подготовленное автором к печати, а также наиболее значительные статьи по общим вопросам эстетики фильма.

Во втором разделе читатель найдет статьи и заметки разных лет, в том числе дискуссионные, которые большей частью были написаны по тому или иному конкретному поводу и дают представление о творческой лаборатории С. М. Эйзенштейна, эволюции его взглядов и его полемическом темпераменте.

В третьем разделе — «Приложения», — публикуется «Заявка» («Будущее звуковой фильмы»), подписанная С. М. Эйзенштейном, Вс. И. Пудовкиным и Г. В. Александровым; перевод доклада, прочитанного С. М. Эйзенштейном на английском языке во время его заграничной поездки, и фундаментальное, но незаконченное исследование С. М. Эйзенштейна «Монтаж», недавно обнаруженное в его личном архиве.

Все содержание тома, несмотря на группировку по разделам в соответствии с характером публикуемых материалов, представляет собой единое целое; вместе с тем второй том неразрывно связан с третьим, в котором печатаются теоретические труды, написанные С. М. Эйзенштейном в последний период его жизни.

Принципы подготовки текстов те же, что и в первом томе.

При публикации исследования «Монтаж» ввиду его фрагментарности и отрывочности купюры текста (незаконченные фразы, черновые записи и т. п.) 6 не отмечаются и не оговариваются; не вставленные автором варианты и дополнения (иногда довольно значительные) даются в основном тексте в острых скобках.

Ввиду того что второй том содержит теоретические работы С. М. Эйзенштейна, к каждой из них кроме чисто справочного комментария дается небольшое вступление, которое кратко характеризует место и значение публикуемой работы в теоретическом наследии С. М. Эйзенштейна.

Все археографические работы по тому проведены ЦГАЛИ.

В подготовке незаконченной рукописи «Монтаж» приняла участие В. А. Мильман.

Переводы иностранных текстов сделаны П. М. Аташевой, В. Д. Линде и Н. В. Снытко, подбор иллюстративного материала — П. М. Аташевой

Именной указатель составлен Ю. А. Красовским.

7 И. Вайсфельд

ХУДОЖНИК ИССЛЕДУЕТ ЗАКОНЫ ИСКУССТВА…

Изобретение кинематографа не просто обогатило человечество новым техническим достижением, разновидностью искусства; оно обозначало гораздо большее. Появление экранного изображения, подобно открытию книгопечатания, определило новые возможности в познании человеком мира, в развитии новых способов исследования действительности. Как известно, возможности кино высоко оценивал В. И. Ленин. Еще в 1907 году Владимир Ильич прозорливо предсказывал, что «когда массы овладеют кино и когда оно будет в руках настоящих деятелей социалистической культуры, то оно явится одним из могущественнейших средств просвещения масс».

Десятилетия истории кино показали, что киноаппарат способен наблюдать и сопоставлять, что экран способен передавать чувства, размышления художника. Не случайно Горький назвал изобретение Люмьера удивительным, «еще раз доказывающим энергию и пытливость человеческого ума, вечно стремящегося все познать», не случайно Лев Толстой высоко ценил кино и намеревался писать сценарий.

В первых оценках природы фильма подчеркивались новые качества объектива и экрана. «Киноглазом» назвал его режиссер Вертов, «видимым человеком» — теоретик Бела Балаш.

Эти попытки определить в кратких формулах особенности фильма и возможности киноаппарата выражали потребность в теоретическом осознании сущности нового искусства.

Вместе с возникновением и развитием искусства кино неизбежно должна была возникнуть и его теория, способная обобщить творческий опыт и наметить перспективы движения вперед. Эту задачу выполнило советское и передовое зарубежное киноискусство и наиболее полно — великий мастер режиссуры и исследователь, чьи достижения составляют гордость мировой культуры, — Сергей Эйзенштейн.

В кинематографе он видел «кусок грядущей эпохи коммунизма», такую область культуры, которая помогает человечеству в решении генеральных задач эпохи.

В статье «Перспективы» С. Эйзенштейн писал о том, что необходимо:

«Вернуть науке ее чувственность,

интеллектуальному процессу его пламенность и страстность.

8 Окунуть абстрактный мыслительный процесс в кипучесть практической действенности.

Оскопленности умозрительной формулы вернуть всю пышность и богатство животно ощущаемой формы».

Как видим, задачи, которые рисовались в воображении молодого Эйзенштейна, далеко выходили за рамки киностудий, просмотровых залов кинотеатров! Кинематограф — это испытательное поле для художников, ученых, исследователей, другими словами, — всеобъемлющее средство научного и художественного освоения действительности.

Колоссальный масштаб научной задачи определил и масштаб теоретической работы Эйзенштейна. Об ее внутреннем содержании читатель получит известное представление по второму и третьему томам, в которых публикуются его исследования.

Но этим не исчерпывается теоретическое наследие Эйзенштейна. За рамками настоящего издания «Избранных произведений» остаются еще многие статьи, стенограммы лекций, прочитанных во ВГИКе на протяжении пятнадцати лет, планы и черновые наброски новых трудов. Кроме того, немало наблюдений и выводов теоретического характера и в остальных томах данного издания, в которых публикуются мемуары, критические и публицистические выступления, статьи о мастерах и фильмах.

Большое количество работ Эйзенштейна по мере их написания публиковалось в советской печати и на разных языках в разных странах. О них спорили, и в то же время они служили творческой практике. Пожалуй, нет ни одного прогрессивного кинематографиста мира, который не считал бы Эйзенштейна самым авторитетным представителем теоретической мысли в киноискусстве, классиком не только режиссуры, но и научного творчества.

Теоретическое наследие Эйзенштейна многообразно: статьи, исследования, дневники, заметки, лекции. Оно неотделимо от всей творческой биографии этого художника. Бывали времена, когда постановка картин определяла строй жизни Эйзенштейна, а теория служила как бы продолжением его режиссерской жизни (двадцатые годы); бывало и иное: основное внимание уделялось научным исследованиям, а им сопутствовала разработка сценарных или режиссерских замыслов (1932 – 1936, 1938 – 1940, 1945 – 1948 гг.) Но, так или иначе, теория всегда была родной стихией Эйзенштейна.

О его научных изысканиях со временем несомненно будут написаны не одна статья, диссертация, книга. Сейчас, во вступлении к публикации теоретических сочинений, можно напомнить лишь о некоторых характерных особенностях Эйзенштейна — ученого, исследователя.

* * *

Порой трудно провести грань, начисто отделяющую Эйзенштейна-художника от Эйзенштейна-ученого.

«На долю нас, советских кинорежиссеров, — писал он, обозревая пройденный советским кино путь, — выпала задача не только делать фильмы, но еще и осознавать, строить и формулировать первичные принципы кинематографической культуры и эстетики вообще» («Неравнодушная природа»).

В построении и формулировании этих первичных принципов ему помогало прекрасное знание трудов Маркса, Энгельса, Ленина. К ним он обращался как к своим учителям и лучшим друзьям. Каждая публикация их неизвестных работ становилась событием в жизни Сергея Михайловича. Из новых публикаций особенно глубокое впечатление на Эйзенштейна произвели «Философские тетради» Ленина. Эта книга сделалась для него настольной. (На основе ленинских мыслей о диалектике построена, например, «Программа преподавания теории и практики режиссуры».)

С полным правом, с вполне понятной гордостью Эйзенштейн, анализируя в «Автобиографии» свой путь, писал, что советский строй дал ему 9 самое нужное: метод, твердую философскую базу для теоретических исканий.

Одержимость Эйзенштейна теорией была широко известна среди кинематографистов.

Но глубоко ошибается тот, кто полагает, что Эйзенштейн создавал фильмы как иллюстрации к заранее разработанным научным схемам, что искусство для него было лишь подопытным исследовательским материалом. Так могли думать люди, не знающие фактов.

Эйзенштейн поставил картину «Броненосец “Потемкин”» в 1925 году. Свое первое исследование, посвященное этому фильму, он написал в 1938, второе — в 1945 году («Органичность и пафос композиции “Броненосца "Потемкин"” и “Двенадцать апостолов”»), то есть через тринадцать и двадцать лет после выхода на экран анализируемого произведения.

Бесспорно, Эйзенштейн, разрабатывая замысел, руководствовался определенными эстетическими принципами. Но в процессе съемок он продолжал поиски, теоретическое значение которых ему становилось ясным позднее. Эйзенштейну чрезвычайно дорога была картина «Старое и новое». Но только через пятнадцать лет после ее выхода на экраны он, обращаясь к прошлому опыту, приходит к интереснейшим эстетическим выводам, публикуемым в третьем томе. Запомним: через пятнадцать. А что было в период работы над фильмом?

«В период работы над фильмом, — говорит Эйзенштейн, — на ум меньше всего лезли формальные задачи или приемы, а весь… пафос творчества был направлен лишь к одному — всеми возможными и невозможными средствами поднять до пафоса, казалось бы, серую и обыденную с виду сельскохозяйственную тему, которая, однако, в самой сущности своей несла наиболее патетическую идею создания колхозного строя» («Пафос» — см. т. III).

Бывало и иное: Эйзенштейн разрабатывал теоретические и творческие задания, которые только предполагал сознательно осуществить в своих сценариях и фильмах. Он, например, является автором теперь достаточно известной теории внутреннего монолога, согласно которой на экране можно изображать не только действия, поступки, события, но и внутреннее состояние героя, ход его мыслей, движение чувств, борение противоречивых начал.

Замысел «внутреннего монолога» изложен в статьях «Родится Пантагрюэль» и «Одолжайтесь!», публикуемых в настоящем томе. Что касается творческой разработки этой проблемы, то она, в сущности, только начата была Эйзенштейном, когда он приступал к экранизации романа Драйзера «Американская трагедия» (см. статью «Одолжайтесь!» и комментарии к ней); стремление передать «внутренний монолог» выражено и в некоторых других его замыслах. Однако Эйзенштейн не создал картины, в которой воплотилось бы намеченное им теоретическое положение. Творческая идея, увлекшая его, самостоятельно и независимо от него осуществлялась другими мастерами — как советскими (например, Довженко — «Поэма о море» и «Повесть пламенных лет»), так и некоторыми зарубежными.

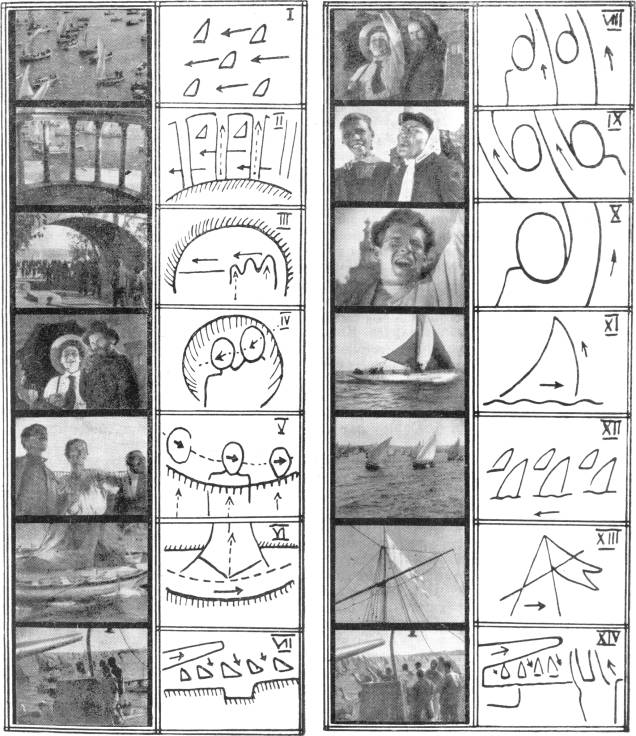

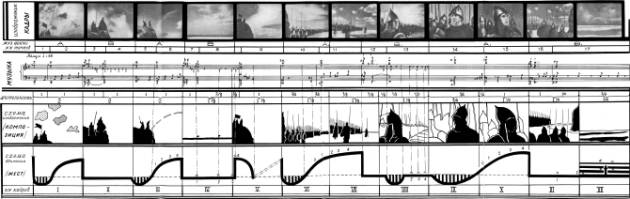

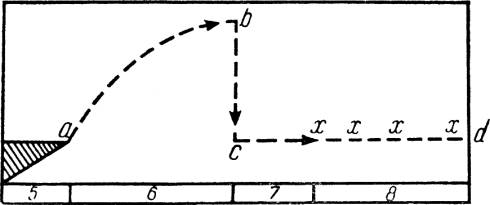

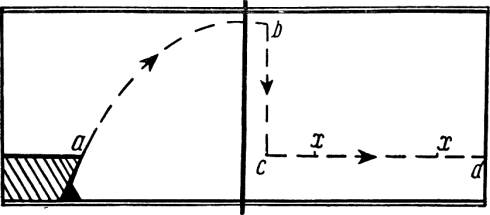

Характерной для Эйзенштейна была также разработка научных проблем в ходе написания сценария и постановки фильма. Так, работа над «Александром Невским» и неосуществленным сценарием «Ферганский канал» помогла Эйзенштейну сформулировать ряд важных положений, связанных со звукозрительным монтажом.

Эйзенштейн был не рационалистом, распределяющим мир эмоций по полочкам затвердевших догм, а художником, который исследует законы искусства — исследует с такой же фанатической преданностью идее, с какой задумывает и снимает фильмы. Ничто не было так враждебно Сергею Михайловичу, как равнодушие и его высшая ступень — самодовольство.

Но было бы неправильно утверждать, что Эйзенштейну всегда удавалось достичь гармоничного слияния научного творчества и творческой практики. 10 В иных случаях темперамент исследователя преобладал над силой художника, и тогда логическое построение ослабляло эмоциональное напряжение действия, оттесняло образное начало на второй план. Однако эти противоречия не могут изменить общей оценки Эйзенштейна-ученого. Он относился к числу тех исследователей, для которых научное творчество требует полной самоотдачи, самовозжигания. Для Эйзенштейна не было такого момента бодрствования, когда останавливается мысль. Даже в состоянии, когда могло бы охватить отчаяние, растерянность, вспыхивает неожиданный, неоформленный, дерзкий замысел исследователя.

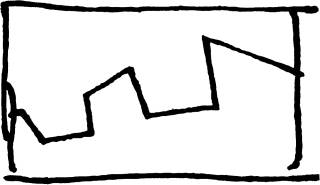

От переутомления за монтажным столом у Эйзенштейна однажды наступила временная слепота — частичное выпадение зрения. В темноте выступал лишь один видимый предмет — яркий, движущийся зигзаг.

И что же?

В это мгновение он анализирует линии движения зигзага. Он вспоминает, что эти линии чем-то напоминают роспись… очень ранних перуанских сосудов!

На другой день книга об искусстве Перу перекочевывает с полки его библиотеки на письменный стол. Выясняется, как создавалась графика перуанских сосудов. Устанавливается взаимосвязь рисунка с психологией художника, с его состоянием в момент творчества. Возникает своеобразная цепная реакция парадоксальных сопоставлений, которая мчит мысль исследователя через толщи наслоений культур, традиций, эпох, чтобы озарить молнией открытия непознанный материал.

Впоследствии такие наблюдения, кажущиеся случайными, внешними, формальными, сопоставлялись с другими. Происходил отсев, переплавка отобранного материала; дневниковые записи и импрессионистические наблюдения уступали место более продуманным и глубоким обобщениям. Но и «вспышки», подобно сопоставлению графики перуанских сосудов с линией движения, видимой человеком в момент крайнего напряжения, не проходят бесследно. Они выражают одно из частных проявлений того высокого пафоса мыслей и чувств, какое отличает большого исследователя и художника.

Другой пример. Режиссер обратил внимание во время одного из парадов в Москве на японского военного атташе. Он смотрел в небо, на новые, поразившие его истребители. Самурайская этика требовала абсолютной непроницаемости. Лицо потрясенного атташе было как каменное. Но руки! Руки за спиной двигались, скрытые жесты были предельно выразительны. Руки и неподвижное лицо дипломата вспомнились Эйзенштейну однажды во время посещения им зоосада в Алма-Ате при виде барса — холодные глаза и непрерывно движущийся хвост. Было это в период работы над «Иваном Грозным». У режиссера возникает неожиданное сравнение с Басмановым, роль которого исполнял актер Михаил Кузнецов. Эйзенштейн посылает актера в зоосад: изучай повадки барса, пригодится для «Ивана Грозного».

Теоретические изыскания были для Эйзенштейна жизненной потребностью, они захватывают его целиком.

Часто казалось, что материал давался Сергею Михайловичу сам собой и шел он навстречу научным открытиям с пушкинской легкостью, веселостью, озорством.

Источник научного вывода для Эйзенштейна чаще всего — живое впечатление, наблюдение, поставленное в связь с другими по сходству или по контрасту, проверенное жизненным и художественным опытом.

Читателю первого тома настоящего издания «Избранных произведений» известен эпизод в школе прапорщиков, где служил совсем молодой Эйзенштейн. Напомню этот эпизод. Строится мост. Масса людей, передвижений, кажущихся постороннему глазу хаотичными. Из хаоса постепенно вырисовываются конструкции — четкие, стройные. Главным в этой беспорядочной картине стройки оказались размеренность, расчет пространства и времени, взвешенные до минут и секунд. Отметив это, Эйзенштейн восклицает:

11 «Да, черт возьми! — разве не это лежит в основе слияния разнообразных объектов среды и людей, бытия и поступков, движения и времени — и в фильме в целом, и в сочетаниях его фрагментов — монтажных кусков…»

Живое впечатление, переживание вызывает вспышку, внезапную реакцию, остроту видения, которые помогают прийти к верному обобщению. Нои сама вспышка, какой бы неожиданной она ни казалась, возникает на почве предварительных накоплений знаний, наблюдений.

* * *

Эйзенштейн писал статьи в связи с конкретной производственно-педагогической или научно-творческой задачей — необходимостью разобраться в проделанной работе, составить программу для института, выдвинуть подсказанную практикой теоретическую проблему, откликнуться на последнее кинематографическое событие, наметить рабочую гипотезу, подлежащую проверке на съемочной площадке, за монтажным столом.

В своей теоретической работе, как и в творческой практике, Эйзенштейн, устремляясь вперед, писал и говорил о том, что будет.

Не всеми это признается правильным. На дискуссии о роли печати во время Международного кинофестиваля в Москве в 1959 году одним зарубежным критиком высказывалась иная точка зрения: критика, теория должны идти вслед за художественной практикой. Иначе — «подхлестывание» искусства!

Утверждение, что теория и критика идут лишь вслед художественной практике, часто служит оправданием их вялости, пассивности, равнодушия к интересам искусства. Встречаются авторы эстетических работ, которые ощущают себя не участниками общего дела, а судьями, оценивающими чужие прегрешения или успехи.

Куда как ближе нам пусть и прямолинейно выраженная, но понятная в устах художника мысль Леонардо да Винчи: «теория — капитан, практика — солдаты».

Я думаю, что леонардовский капитан повел бы себя, как командир из знаменитой сцены с картошкой в фильме «Чапаев»: он мог быть впереди колонны, в рядах или идти вслед за бойцами — в зависимости от обстановки и задачи.

(Впрочем, сама жизнь Леонардо да Винчи дает объяснение его формуле: он и художник и ученый; его пример — живой и для нас.)

Многие высказывания Эйзенштейна опережали время.

В наши дни дискутируется вопрос о «вариоэкране» — экране с изменяющимся масштабом, а в 1931 году Эйзенштейн выступает в США с блестящей речью, в которой предсказывает будущность новому явлению и говорит о реальных его возможностях («Динамический квадрат»).

Как только появились первые примитивные телевизоры, Эйзенштейн пишет о преимуществах этого зрелища, и с цитирования его мыслей не раз начинались в наши дни статьи об особенностях телевидения.

«Заявка» о звуковом кино была написана Эйзенштейном, Александровым и Пудовкиным в 1928 году (см. Приложения), то есть за три года до выхода нашей первой полнометражной «говорящей» звуковой художественной картины «Путевка в жизнь». В эти годы на Западе самым модным было писать о гибели — с появлением звука — кино как искусства. У нас раздавались такие же голоса. И на этот раз Эйзенштейн и его товарищи пошли против косности. И невооруженному глазу легко сейчас обнаружить упущения, пробелы в «Заявке». Но разве в этом ее суть? Суть — в смелом «взламывании» рутины, в творческом порыве художников, которые шли навстречу трудностям непонятого, еще не познанного искусства!

Внутренний монолог, «вертикальный монтаж», цветовое кино — все это эстетические проблемы современного для Эйзенштейна кинематографа и кинематографа будущих десятилетий.

12 Иные кинематографисты считали, что все эти броски в неизвестное — блажь Эйзенштейна, что его теоретические изыскания вряд ли нужны. Даже Сергей Васильев, ученик Эйзенштейна, один из создателей фильма «Чапаев», упрекнул учителя в том, что он теряет время в кабинете. В ответ на это учитель сказал ученику:

«… если я сижу и работаю в кабинете, то это для того, чтобы ты не терял времени в кабинетах, а мог бы и дальше делать столь замечательные картины, как твой “Чапаев”.

Известен разговор о “башне из слоновой кости”. И если уже говорить о слоновой кости, то позвольте мне поселиться не в башне, а считать, что я живу в одном из бивней, которыми нужно пробивать те темы, которые есть в кинематографии. … С этого момента я включаюсь на работу в два бивня — в производственный и теоретический».

Таковы некоторые психологические черты Эйзенштейна-ученого.

Каково содержание его теоретической работы, каков круг интересов Эйзенштейна-ученого?

Читатель, ознакомившись с публикациями второго и третьего томов, получит ответ на этот вопрос. Комментарии помогут ему составить представление об обстановке, в которой была написана та или иная работа, и о месте данного исследования в общей системе творчества режиссера. Здесь мы вкратце остановимся на некоторых общих вопросах, важных для ориентации в теоретическом наследии Эйзенштейна.

* * *

Творческий процесс — сложнейшее явление во всех искусствах, в том числе и кино. В этом процессе значительна роль индивидуального видения, склада характера, случайности.

На этом основании идеалистическая наука объявляет художественное творчество непознаваемым, объективные закономерности — немыслимыми. Например, по Бенедетто Кроче, искусство — воплощение первобытной наивности, охватывает лишь сферу чувств, воображения, но не связано с предметным миром самой действительности. Законы и искусство — понятия, по Кроче, взаимоисключающие. Американский литературовед Дж.-Э. Спингар, опираясь на Кроче, писал: «… мы покончили с жанрами или “родами”, с комическим, трагическим, возвышенным и целым сонмом туманных абстракций… со всякими рассуждениями об искусстве с позиций нравственности… с трактовкой искусства как некоей социальной или культурной категории» (цит. по кн.: К. Гильберт и Г. Кун, История эстетики, М., 1960, стр. 571).

Стихия нигилизма, культ подсознательного типичен для буржуазной эстетики в еще большей степени сейчас, чем во времена Эйзенштейна. Буржуазному субъективизму Эйзенштейн противопоставил марксистский метод научного познания объективных закономерностей в художественном творчестве.

Не ограничиваясь рамками кинематографа, Эйзенштейн анализирует общие черты, присущие разным искусствам, сопоставляя их с законами человеческого мышления, поведения. В наше время, когда существуют новые науки (кибернетика, биофизика, астроботаника и другие), когда возникают новые синтезы исследовательской мысли (например, лингвистика ищет связей с кибернетикой, математикой), надо особенно высоко оценить стремление Эйзенштейна разрушить перегородки, отделяющие кино от всех других областей художественного и научного творчества. В процессе исследования кино он также искал новые научные синтезы, глубокие обобщения.

В речи на Всесоюзном творческом совещании в 1935 году, где обсуждались актуальные проблемы развития советского киноискусства, Эйзенштейн делится с друзьями мыслью о двуединости произведений современного 13 искусства: «Воздействие произведения искусства строится на том, что в нем происходит одновременно двойственный процесс: стремительное прогрессивное вознесение по линии высших идейных ступеней сознания и одновременно же проникновение через строение формы в слои самого глубинного чувственного мышления. Полярное разведение этих двух линий устремления создает ту замечательную напряженность единства формы и содержания, которая отличает подлинные произведения» (стр. 120 – 121 настоящего тома). Эта мысль в свое время вызвала немало споров и опасений, в том числе и у автора этих строк: не рассматривает ли Эйзенштейн первобытное чувственное мышление как нечто неизменное, статическое? Не означает ли вознесение человечества к высшим идейным ступеням сознания также известного изменения и сферы чувственного восприятия?

Эйзенштейн внимательно прислушивался к тревожившим его оппонентов вопросам и возражениям, в ходе работы он видоизменял, совершенствовал первоначальные наброски, формулировки, чтобы достичь главной цели — глубже проанализировать природу, истоки творчества.

Он подчеркивал, что излагает не свой личный опыт, не направление поисков того или иного художника, а «забирается в вопросы природы явлений, то есть в область, в равной мере нужную любому жанру построений внутри нашего единого и общего стиля социалистического реализма» (стр. 123 настоящего тома).

Анализ исходных моментов, определяющих чувства и сознание, необходим для того, чтобы достичь еще большего совершенства киноискусства, классической гармонии содержания и формы и для того, чтобы отсечь чужеродное, ошибочное, наносное.

Анализ исходных моментов, определяющих взаимодействие и слияние в художественном произведении чувственного восприятия и логической основы, необходим был, по мысли Эйзенштейна, для того, чтобы достичь классической гармонии содержания и формы в современном советском киноискусстве:

«… при превалировании одного или другого элемента — произведение неполноценно. Упор в сторону тематически-логическую делает вещь сухой, логической, дидактической. Бесславной памяти “агитпропфильм” (Эйзенштейн имеет ввиду ряд скороспелых, примитивных, лишенных художественной убедительности картин, выходивших на экран в начале тридцатых годов. — И. В.) именно таков. Но и перегиб в сторону чувственных форм мышления с недоучетом тематически-логической направленности — столь же роковое явление для произведения: произведение обрекается на чувственный хаос, стихийность и бредовость. Только на “двуедином” взаимопроникновении этих направленностей держится подлинное напряжение, единство формы и содержания» (стр. 121 настоящего тома).

На этом примере видно, как эстетические проблемы увязывались Эйзенштейном с живой кинематографической повседневностью. Он восставал против «бредовости» идеалистического подхода к искусству, критиковал и конкретные недостатки, ошибки вульгаризаторского характера в практике наших киностудий, и оружием в этом ему служила теория.

Изучение общих закономерностей природы искусства обогащало теорию кино и одновременно преследовало творчески-практические цели.

Эйзенштейн намечает грандиозный план исследований по этапам: физическое движение (переживание) — движение сознания (образ и характер) — движение действия (драма), для того чтобы установить, как каждый из них и все вместе воплощают отражение социального конфликта и движение в противоречиях действительности в целом. (План этот частично воплощен в незавершенной работе «Монтаж», публикуемой в Приложениях.)

Эйзенштейн считал, что творческая молодежь должна не просто получить эмпирическую сумму знаний, приобрести профессиональные навыки, но постигать самую суть творческого процесса.

14 В лекции во ВГИКе (архив ВГИКа 14 169, стр. 31) он говорил о трех фазах каждого творческого акта.

Главная (срединная) фаза — это вдохновение, искра, вспышка. Вы внезапно ощущаете, говорил Эйзенштейн, то задание, которое перед вами возникает. Срединная фаза — это фаза ощущения.

В основе ощущения — мастерство мгновенного отбора решения. Творческое озарение, писал Эйзенштейн в «Программе преподавания теории и практики режиссуры», — «есть не более как сжатый в мгновенность процесс отбора решения, наиболее отвечающего данным частным условиям. Четкое осознавание этих определяющих условий и умение находить разрешение, им отвечающее, — суть основы техники режиссерского мастерства».

Фазе вспышки, озарения предшествует фаза приготовления, зарядки, воспитания себя, для того чтобы быть способным на эту внезапность реакции, на это непосредственное увидение и озарение. (На этой стадии, отмечает Эйзенштейн, огромное значение для кинематографистов имеет опыт Станиславского.)

Наконец, третья фаза — композиционное воплощение увиденного.

Это членения не механические. И здесь Эйзенштейна увлекала «подвижность метода, а не несгибаемость канона». Он стремился проанализировать рациональное и чувственное начало, определяющее быстроту реакции художника на внешние проявления, способность воспламениться, пережить состояние опьянения творчеством, психофизиологические основы вдохновения. Немало метких, новых, плодотворных наблюдений, связанных со второй фазой, разбросано по страницам произведений Эйзенштейна настоящего тома, в лекциях, прочитанных во ВГИКе, и в работах последних лет («Пафос», «Неравнодушная природа»). Но вторую фазу Эйзенштейн не изолирует от стадии «приготовления» художника. Эйзенштейн рассматривал эту проблему как огромный, многосторонний комплекс идеологического, психофизического, художественного, производственно-трудового воспитания, основанного прежде всего на активном участии мастера в преобразовании жизни, активном творческом познании действительности.

Эйзенштейн был яростным противником субъективизма, идеалистического, типично буржуазного противопоставления личности обществу. С другой стороны, Эйзенштейн был непримирим к вульгарному примитивизму, всяким попыткам низвести творчество к сумме упрощенных, рациональных признаков, лишенных образности.

Исследуя фазу воспитания, подготовки, Эйзенштейн, так же как и при анализе второй фазы, выяснял для себя объективные, закономерные основы творчества. Для этого необходимо было обращение к смежным наукам — к учению Павлова, к психологии, к биологии, к физике. Все новое, что появлялось в этой области, немедленно шло на вооружение исследователя. Например, говоря об экстазе, о «многоступенчатости» накопления чувств, настроенности, подготовляющих этот взлет — «выход из себя», Эйзенштейн на одной из лекций разбирает (разумеется, не сводя к примитивным аналогиям) вопрос о… сложных ракетах, способных полететь за пределы земной атмосферы.

Сейчас естественно говорить о «стыке» наук. Мы воочию убеждаемся, какие это приносит открытия в кибернетике, космическом ракетостроении, создании синтетических материалов, проникновении в тайны живой клетки. Необходимость такого сближения остро ощущал Эйзенштейн; он писал около двух десятилетий тому назад о том, что ранее непролазно противостоящие друг другу сферы принципов, которые лежат в основе физики и биологии, все более смыкаются.

Наблюдения, исследования Эйзенштейна, посвященные второй фазе творчества — «вспышке», необычайно интересны, они тревожат и толкают мысль вперед; но все же это только фрагменты, это как бы части грандиозного, но не завершенного архитектурного ансамбля.

15 Наибольшей полноты Эйзенштейн успел добиться в разработке третьей фазы — композиционного воплощения замысла. Здесь можно уже говорить об известной научной системе. Она включает теорию монтажа, изобразительное решение фильма, основы взаимодействия кино со смежными искусствами и литературой, процесс образования синтетического целого, то есть фильма. Таковы некоторые элементы теории творчества, которая разрабатывалась Эйзенштейном.

В соответствии с общей методологической установкой Эйзенштейн намечает контуры исследований, посвященных важнейшим проблемам киноискусства. Остановлюсь на некоторых из них.

Общая теория образности фильма — основа познания закономерностей жизни и выражения их в закономерностях произведений искусства и литературы. Эта теория охватывает композицию сценария, монтаж, проблему выразительного проявления (см. «Программу преподавания теории и практики режиссуры», цикл статей о монтаже).

Общая теория восприятия киноискусства: активность воздействия произведения киноискусства на аудиторию и активность участия зрительской аудитории в восприятии фильма, взаимодействие и слитность этих процессов. На первых порах, например в статье «Монтаж аттракционов», Эйзенштейн исключает образность из сферы взаимодействия. В этой статье находят отражение схематизм, безобразность, пропагандировавшиеся в литературе (журнал «Леф»), театре (ряд высказываний деятелей «левого театра»), изобразительном искусстве и т. д.

Но, читая работы разных лет, мы как бы сопереживаем с Эйзенштейном процесс поисков.

Меняется жизнь, ставятся новые конкретные задачи социалистического строительства, растет культура, молодые мастера обретают зрелость, уверенность, мастерство. Броские лозунги ранних статей-манифестов, не выдержав проверки временем, отпадают, исправляются ошибки. Приведу примеры. На первом этапе кинематографической работы Эйзенштейн склонен был в образности искусства видеть устаревший пережиток старой эпохи. В статье «Монтаж аттракционов» он опровергал образность с «аскетической абстрактностью» (как сам он это называл позднее).

«Мы требуем, — писал он в статье “ИА-28”, — непосредственно пространственного оформления сущности лозунга».

Это очень напоминает раннего Маяковского — его войну против «творчества» (Маяковский, кстати говоря, в кино одно время признавал только хронику, а художественные фильмы со свойственной ему решительностью отвергал).

Эйзенштейн в статье «Монтаж аттракционов» мечтал о прямом воздействии на аудиторию, о непосредственном, как в цирке, мюзик-холле или спортивном стадионе, «раздражителе» эмоций. В этом духе несколько позднее трактовалась на сцене театра Мейерхольда пьеса Вишневского «Последний решительный».

Во время одного из спектаклей театра Пролеткульта под кресла зрителей были заложены небольшие петарды. В определенный момент происходил легкий взрыв под сотнями кресел. Испуганные зрители вскакивали со своих мест: они таким образом активно «участвовали» в действии.

В спектакле Вишневского пулемет давал очередь холостыми патронами… прямо в публику. Тоже — «раздражитель»!

От «петард» впоследствии ушел Эйзенштейн, как ушел и Вишневский. В статье «Еще о строении вещей» Эйзенштейн вспоминает свои настроения до «Броненосца “Потемкин”», когда ему было двадцать шесть лет. В Москве У стены Страстного монастыря, на том месте, где сейчас стоит кинотеатр «Россия», висели яркие рекламы американских боевиков: «Робин Гуд», «Багдадский вор», «Серая тень», «Дом ненависти». Сергей Эйзенштейн задумывается: как перебороть эти гиганты американского киноразмаха? Ему 16 рисовалось это — ни больше, ни меньше — Прометеевой задачей, так как речь шла о противоположности идеологий классов. Ответ был найден в системе отрицаний: фильм без фабул, без «звезд», без драматических персон!

«В центре драмы двинуть массу» — такова положительная программа.

В этой живой зарисовке, сделанной Эйзенштейном, заключено психологическое объяснение противоречий, метаний кинематографической молодежи тех лет.

С одной стороны, искренний, справедливый, гневный протест против буржуазной киноэстетики, с другой — наивные противопоставления, творческие «загибы».

Но было ли «рациональное зерно» в путанице ранних поисков? Бесспорно — да. И одно из главных сформулировано выше:

«В центре драмы двинуть массу».

Именно это жизненное, живое направление получило свое развитие, отразилось в критической и теоретической кинолитературе и нашло воплощение в системе средств выразительности: новаторской съемке массовых сцен, небывалых в истории кино приемах композиции и т. д.

Партийная мысль освещала новый жизненный материал истории революции и современности и требовала новой художественной формы, новой кинематографической эстетики; ее и создавали самые глубокие и смелые представители советской кинематографической культуры.

Правда, «загибы» начала двадцатых годов давали еще себя иногда знать в работах Эйзенштейна и позднее — в некоторых формулировках «интеллектуального кино», в недооценке — до определенного момента — актера, индивидуального героя и т. д., но уже как угасающая, отмирающая инерция.

Начиная с тридцатых годов в теоретической и практической деятельности Эйзенштейна происходит качественный перелом: он целиком погружается в проблемы образности искусства, психологии человека на экране, воздействия фильма на сознание и подсознание зрителя, идейной, интеллектуальной полноты замысла и воплощения.

Пафос познания образности киноискусства — вот что типично для теоретической деятельности Эйзенштейна в тридцатые и сороковые годы. (Если его теперь упрекает критика, то скорее в усложненной трактовке образности — например, в «Вертикальном монтаже», — чем в ее недооценке.)

Для поздних работ Эйзенштейна, публикуемых во втором и третьем томах, характерна тесная взаимосвязь проблемы образного воплощения темы, монтажного решения с вопросом о восприятии фильма, о воздействии его на зрительские аудитории.

Раньше, в начале двадцатых годов, Эйзенштейн, заблуждаясь, полагал, что активность зрительского восприятия покупается дорогой ценой утраты образности. В тридцатые и сороковые годы он и в своей творческой практике и в теории проникает в глубинные слои чувственного мышления, в толщу образной структуры кинопроизведения, и на этой, более высокой основе вновь высоко поднимает значение зрительского соучастия в процессе формирования и воплощения замысла. Какую бы эстетическую проблему Эйзенштейн ни рассматривал, он стремится теперь понять ее значение во взаимосвязи с художественным восприятием произведения искусства.

Поучительно рассмотреть с этой точки зрения, например, статью «Монтаж 1938». Здесь он пишет:

«Сила монтажа в том, что в творческий процесс включаются эмоции и разум зрителя. Зрителя заставляют проделать тот же созидательный путь, который прошел автор, создавая образ. Зритель… переживает динамический процесс возникновения и становления образа так, как переживал это автор».

Приведя слова Маркса о методе исследования истины, Эйзенштейн продолжает размышления:

«… зритель втягивается в такой творческий акт, в котором его индивидуальность не только не порабощается индивидуальностью автора, но раскрывается 17 до конца в слиянии с авторским смыслом так, как сливается индивидуальность великого актера с индивидуальностью великого драматурга. Действительно, каждый зритель в соответствии со своей индивидуальностью, по-своему, из своего опыта, из недр своей фантазии, из ткани своих ассоциаций, из предпосылок своего характера, нрава и социальной принадлежности говорит образ по этим точно направляющим изображениям, подсказанным ему автором, непреклонно ведущим его к познанию и переживанию темы. Это тот же образ, что задуман и создан автором, но этот образ одновременно создан и собственным творческим актом зрителя» (стр. 171 настоящего тома).

Я прошу извинения за столь длинную выписку, но именно она дает представление о взглядах Эйзенштейна. Он нам предложил мысль как нельзя более важную для современного киноискусства и его теории. У нас одно время вопрос о восприятии зрителя теорией фактически не изучался. Это было проявлением догматических эстетических ошибок, существовавших до XX съезда КПСС. Интеллектуальные способности зрителя, согласно этим ошибочным установкам, недооценивались, эмоциональность его восприятия, его способность домысливать, восполнять воображением образный строй фильма часто не принимался во внимание. Такой подход поощрял схематизм, начетничество, штампы в искусстве — тенденцию, и сейчас далеко еще не изжитую в практике нашего кино, в своем существе глубоко чуждую социалистическому реализму.

На участок теоретического фронта, заброшенный нашей кинотеорией, устремились идеалисты и снобы. Они трактовали проблему восприятия с субъективистских позиций. Представители современного антиромана и антифильма договорились до отрицания объективного содержания фильма, идейной направленности в творчестве, характеров, драматургии. Каждый фильм, согласно их взглядам, — только внешний повод для зрительской импровизации. Абстракционистское толкование проблемы восприятия фильма смыкалось с абстракционистской творческой практикой.

Концепция восприятия фильма Эйзенштейна основывается на глубокой вере в талант, воображение, вкус, ценность социального опыта зрителя — народа. Но она утверждает приоритет содержания, образного пафоса произведения, решительно отвергает самую постановку вопроса субъективистско-идеалистической эстетикой, наталкивает художника на реалистическое познание мира.

Проблема синтеза искусства. Взгляд Эйзенштейна на эту проблему также претерпел эволюцию. В своих ранних произведениях он противопоставляет кино театру (см. статью «Два черепа Александра Македонского»), литературе. В его шутливом призыве — «товарищи писатели, не пишите сценариев» все же было заключено известное недоверие к литературе. Но следует особо подчеркнуть, что даже в те годы, когда Эйзенштейн пессимистически оценивал будущее театра, крайне суживал роль литературного сценария, он не разделял пролеткультовского нигилистического взгляда на художественное наследие, всегда оставаясь пламенным пропагандистом лучших достижений человеческой культуры и убежденным сторонником необходимости их творческого использования для развития молодого искусства кино.

В последующих работах, в частности в статьях «Диккенс, Гриффит и мы», «Вертикальный монтаж» и других, Эйзенштейн, не умаляя специфики киноискусства, анализирует своеобразие процесса взаимодействия различных искусств и творческой переработки их в процессе создания кинопроизведения — произведения нового типа.

В своей педагогической деятельности Эйзенштейн постоянно обращается к литературе. Еще в двадцатые годы он проводит занятия, посвященные исследованию романов Золя. В последующее время он исследует произведения Пушкина, Гоголя, Бальзака и советует студентам изучать их для освоения 18 режиссерского мастерства. В статье «Пушкин и кино» он призывает «учиться читать». Для чего?

«Научиться надо этому, чтобы писать: писателю — страницы литературного сценария; режиссеру — листы режиссерского сценария, или кадры своих предварительных набросков, или готовые образы на холсте экрана».

Говоря это, Эйзенштейн был далек от того, чтобы конструировать законы кино, исходя из законов литературы. Сопоставление кино с литературой, музыкой, живописью, театром было необходимо ему для познания общих тенденций, закономерностей художественного творчества и их проявления в практике создания фильмов.

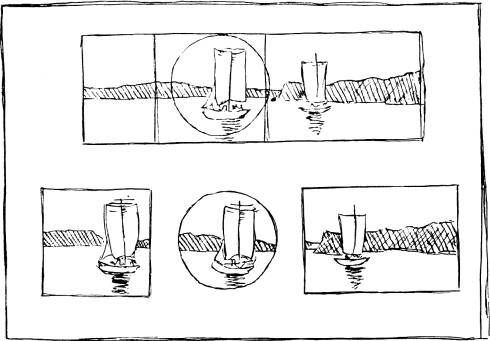

Теория монтажа не только как форма связи, организации материала кинофильма, но и как способ познания действительности, мышления современного художника. Настоящий том дает большой материал читателю для прослеживания в хронологической последовательности огромной работы, проделанной Эйзенштейном по исследованию этой проблемы.

В ранних работах Эйзенштейном противопоставлялось содержание одного кадра их сочетанию в пользу последних, в ущерб первому. Подчеркивалась конфликтная связь между кадрами, их смысловые и ритмические столкновения, но приглушалось значение предметно-сюжетных связей, последовательности монтажной организации материала, что приводило иногда к неоправданной усложненности, а иногда и к изыску.

Статьи настоящего тома «Монтаж аттракционов», «Бела забывает ножницы», «За кадром», «Перспективы», «Четвертое измерение в кино», «Монтаж 1938», «Вертикальный монтаж», впервые публикуемый незавершенный труд «Монтаж» дают отчетливое представление о последовательном освоении Эйзенштейном вопросов монтажа, подсказанных практикой.

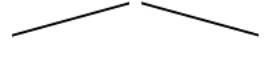

В статье «Четвертое измерение в кино» дана характеристика разных форм монтажа — метрического, ритмического, тонального и обертонного.

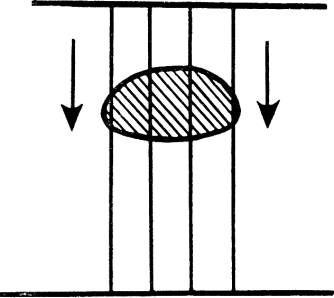

В более поздних работах он говорит о монтаже горизонтальном и вертикальном, то есть охватывающем как зримое действие кинопроизведения, так и сочетание звука, изображения, цвета в определенном единстве, выдвигает понятие «хромофонного» монтажа (см. статью «Вертикальный монтаж»), основанного на закономерных сочетаниях изображения не только со звуком, но и с цветом.

Сама эволюция киноискусства давала исследователю материал для обобщений. Они охватывали не только выразительные средства, видоизменявшие монтажный строй фильма, но прежде всего содержание искусства. В самой общей форме можно говорить о двух основных этапах разработки Эйзенштейном своей монтажной теории. На первом этапе его больше всего увлекает пафос изображения революционных событий, революционных взрывов, массовых движений, поддержанных и возглавлявшихся партией большевиков. Это были картины народных битв с врагом — царским самодержавием («Стачка», «Броненосец “Потемкин”», «Октябрь»). Перед зрителем представала не безликая масса, но коллектив людей действующих, охваченных революционной страстью, мыслью, великой целью. Но в центре фильма было событие. Постепенно индивидуальная характеристика героя начинала все больше занимать Эйзенштейна. Уже в фильме «Старое и новое» он внимательно прослеживает поступки, жизнь одного героя — Марфы Лапкиной. В более поздних, относящихся к тридцатым годам, неосуществленных замыслах — плане сценария «Американская трагедия» по Драйзеру, в неоконченном фильме «Да здравствует Мексика!», особенно в материале картины о современности «Бежин луг» Эйзенштейн все большее место уделяет индивидуальной характеристике человека как средоточия, как воплощения исторических классовых движений и конфликтов данной страны, эпохи.

Свое наиболее полное выражение эта тенденция нашла в историко-биографических произведениях «Александр Невский» и «Иван Грозный». В этих 19 картинах режиссер изображал эпоху через человека, рассматривая его и как неповторимую индивидуальность и как олицетворение пафоса времени. В личной судьбе он искал отражения исторических столкновений классов, стран, поколений.

Усложнившееся содержание потребовало иных выразительных средств, более емких, способных передать в синтезе и полутона внутреннего состояния персонажа и повороты в судьбах, изменения в соотношении борющихся гигантских социальных, национальных, государственных сил. Одним из важнейших теоретических обоснований этих новых задач и явились статьи о монтаже, публикуемые в настоящем томе. В первой статье «Вертикального монтажа» Эйзенштейн пишет, например, о природе звукозрительного феномена: «как и всегда, неисчерпаемым кладезем опыта останется и остается человек».

Теория звукозрительного образа, вертикального и горизонтального монтажа в соединении с другими научными изысканиями Эйзенштейна в области драматургии, выразительного проявления человека и т. д. служили своеобразным обобщением личного творческого опыта режиссера и обоснованием для открытий, имеющих общекинематографическое и общеэстетическое значение.

Надо обратить внимание читателя и еще на одну сторону эволюции монтажной теории Эйзенштейна. Если пафос его ранних статей заключался скорее в обособлении кино от театра, литературы, в выявлении скрытых неповторимых особенностей фильма, то пафос последующих исследований в ином — в творческом освоении смежных искусств и литературы, в поисках их общности, диалектического единства, закономерного для искусства социалистического реализма — искусства жизнелюбивого, могучего, народного, способного не только подарить человечеству новое Возрождение, но и небывало превзойти его вершинные достижения. На всех этапах разработки монтажной теории Эйзенштейн выходил за рамки кинематографа. Читатель обнаружит в публикуемых трудах трактовку монтажа как разновидности мышления в искусстве, литературе, науке.

Монтаж для Эйзенштейна — это как бы композиция в широком смысле этого слова, и поэтому в универсальности применения термина «монтаж» нет ничего одиозного. «Пушкин и кино», «Золя и кино», «Серов и кино» — эти сопоставления воспринимались когда-то как эксцентрика, проявление парадоксальности мышления Эйзенштейна. Теперь это никому не кажется странным, ибо речь идет, строго говоря, о самых глубоких и общих принципах композиции, об освоении кинематографом художественного опыта реалистической классики.

Для подтверждения этой мысли приведем выдержку из третьей статьи «Вертикального монтажа»:

«Искусство пластической композиции в том и состоит, чтобы вести внимание зрителя тем именно путем, с той именно последовательностью, которые автор предпишет глазу зрителя двигаться по полотну картины (или по плоскости экрана)». Речь идет, судя по содержанию, о монтаже, но применяется термин «композиция».

Обращение к проблемам, общим для кино и других искусств и науки, стремление выявлять закономерности мышления обогащало эстетику, вплотную подводило Эйзенштейна к обобщениям, плодотворным и для художника и для ученого. В то же время это помогало режиссеру находить новый угон зрения — новый подход к собственным задачам. Эту сторону поисков Эйзенштейна характеризует его теория интеллектуального кино. Она родилась во время съемок фильма «Октябрь», когда Эйзенштейн монтировал кадры с богами.

Смонтировав в монтажной последовательности изображения богов всех веков и вероисповеданий, создав таким образом кинематографическое обличение религии, Эйзенштейн пришел к выводу о возможности экранизации 20 абстрактных понятий, о создании интеллектуального кино. Речь идет, разумеется, не о том, чтобы в уста героев фильма вкладывать философские размышления, а о том, чтобы самой монтажной организацией определенным образом снятого материала передавать ход мысли автора сценария и режиссера.

Под впечатлением неожиданного для него самого монтажа кадров с богами Эйзенштейн приходит к далеко идущим выводам, к теории интеллектуального кино.

В чем ее смысл?

В преодолении дуализма между рациональным и чувственным началом в искусстве и вообще в жизни человека.

Эйзенштейн в статье «Перспективы» (как впоследствии в упоминавшемся выше докладе на Всесоюзном творческом совещании 1935 года) отмечал, что в эпоху социалистического строительства предстоит взорвать китайскую стену между антитезой «языка и логики» и «языка образов».

Всю свою жизнь он страстно, неутомимо бился над этой проблемой, он хотел достичь гармонии чувства и логики, непосредственности восприятия мира и глубинности идейно-логических выводов.

Достигнув в «Броненосце “Потемкин”» классического единства мысли и чувства, содержания и формы, он как будто бы мог успокоиться: искомое найдено! Но единство, найденное в «Броненосце “Потемкин”», — не трафарет, «накладываемый» на содержание фильма. Каждый шаг искусства вперед требовал новых синтезов, новых решений. Однажды в шутку, озорно Эйзенштейн сказал: «Умри я после “Броненосца "Потемкин"”, меня причислили бы к лику святых».

В действительности ему, конечно же, не нужно было никакой «святости». Он был создан для бесстрашного познания неизведанных путей в творчестве. Он мог бы произнести знаменитую пушкинскую строку: «Есть упоение в бою!»

Глубоким рейдом по «тылам» неизведанных возможностей кино и была теория интеллектуального кино. Эйзенштейн хотел экранизировать понятия, идеологические дебаты. По его предположению, интеллектуальное кино должно решать тематику такого рода: «диалектический метод», «тактика большевизма»; он подчеркивал: именно «тактика большевизма», а не «Октябрьский переворот» или «пятый год». Таким путем Эйзенштейн хотел решать задачу «нерушимого внедрения коммунистической идеологии в миллионы» (см. «Перспективы», стр. 44).

Эпизоды из «Старого и нового» (например, крестный ход, сепаратор в действии — анализ см. в третьем томе, в разделе «Пафос»), а также наброски из неосуществленных замыслов Эйзенштейна представляли собой лабораторное воплощение теоретической формулы. Однако в своей кинематографической практике Эйзенштейну не удалось реализовать теорию интеллектуального кино. Почему? Потому прежде всего, что он противопоставлял понятию образ человека. (Правда, он это делал, полемизируя с упрощенным ошибочным пониманием героя, выраженного в рапповской теории «живого человека». Но, воюя с «живым человеком», Эйзенштейн вместе с водой выплеснул и ребенка.)

Восстав против дуализма, он как бы его… утверждал! Оттеснив на второй план художественный анализ человека, его поступков, жизни, режиссер оказался во власти рационального. В данном случае теоретическая гипотеза вносила в процесс творчества глубочайший внутренний конфликт между эмоциональным и логическим началом.

Вспоминая впоследствии о работе над фильмом «Октябрь», о монтаже кадров с богами и о теории интеллектуального кино, Эйзенштейн с юмором писал в «Автобиографических записках»:

«Но боги покарали своего обидчика, наслав на него временное помрачнение разума».

21 И все же: помрачнение ли? Не обнаружило ли время светлые, обнадеживающие стороны в давних изысканиях Эйзенштейна?

В своих сценариях и фильмах тридцатых и сороковых годов Эйзенштейн использовал некоторые наблюдения, опыты, связанные с интеллектуальным кино, для того чтобы глубже исследовать действительность и передать ее на экране в форме эмоционального, взволнованного драматического повествования. Патетика мысли, которой захвачен был Эйзенштейн, в той или иной мере отразилась на самостоятельных поисках Вертова, Пудовкина, Юткевича, Ромма и других мастеров кино.

Но это — проявление отраженного, косвенного влияния поисков Эйзенштейна, что не снимает основного вопроса, поставленного им: возможна ли на экране передача понятий, научных истин, процесса формирования мысли.

Бурное развитие научного и научно-популярного кино, поиски документалистов подтвердили жизненность мечты Эйзенштейна. Экран способен не только показывать, но, показывая, и «размышлять», сопоставлять, передавать обобщенные понятия. Стремление к раскрытию на экране хода размышлений героя — характерная черта и для художественной кинематографии наших дней. Мы имеем в виду не внешние признаки (скажем, введение дикторского текста, монолога персонажа), а широкое обогащение кино современными проблемами, волнующими человечество, выраженными творчески — в системе кинообразов. В этих поисках новаторские открытия Эйзенштейна, в том числе и элементы теории интеллектуального кино, очищенные от искусственных наслоений, — с нами.

Проблемы драматургии кино. В немом кино сценарий только складывался как самостоятельная область творчества. Многие рассматривали сценарий лишь как толчок, эмоциональный образ будущего фильма, «стенограмму эмоционального порыва» (термин Эйзенштейна).

Звуковое кино изменило характер сценария, и это раньше других понял Эйзенштейн. Его теория «внутреннего монолога», «контрапункта», взаимосвязи литературы и кино, творческий анализ Золя, Пушкина, Драйзера, Бальзака, Гоголя, советских писателей — Вс. Вишневского, И. Бабеля, В. Некрасова, открыли перед киноискусством огромный мир возможностей — сложную, умную, глубокую, реалистически осмысленную драматургию.

Некоторые кинематографисты помнят пресловутую «стенограмму эмоционального порыва», но не изучают должным образом подлинно современного Эйзенштейна, устремленного к нам.

Характерно, что в статье «“Э!” О чистоте киноязыка» Эйзенштейн пишет о сюжете, остроумно отмечая: не назад, а «вперед к сюжету», то есть призывает к новым композиционным поискам.

В противоположность этому отдельные кинематографисты, особенно на Западе, склонны видеть в отказе от сюжета новизну кино. Обратимся по этому поводу к Эйзенштейну. Ему довелось раньше, чем нам, прочитать Уильяма Сарояна. Приведя слова Шервуда Андерсона о том, что «нужна не интрига, а форма — вещь гораздо менее уловимая и доступная», Эйзенштейн пишет:

«Со времени Ш. Андерсона американская литература далеко двинулась вперед по этому пути, во многом предначертанному его рассказами: такие великолепные в своем очаровании вещи, как “Человеческая комедия” Сарояна (роман и фильм), целиком свободны не только от интриги, но, пожалуй, даже от нормально развивающегося сюжета: они кажутся свободно нанизанными друг за другом, независимыми эпизодами — часто без начала и конца; на самом же деле они представляют собой тончайше сплетенную ткань единой тематической картины, которую так же строго сдерживает единая внутренняя система лирических лейтмотивов, как держат в едином напряжении пьесу Скриба или детективный роман — внешние перипетии головокружительной 22 интриги» («Неравнодушная природа», подчеркнуто мною. — И. В.)

Далее Эйзенштейн приводит следующее высказывание Мопассана из предисловия к роману «Пьер и Жан», как бы продолжающее изложенную мысль: «… Понятно, что подобная манера композиции, столь отличная от старого наглядного метода, доступного каждому глазу, часто сбивает с толку критиков и что они часто не обнаруживают всех тончайших нитей, засекреченных и часто незримых, которыми пользуются некоторые из современных писателей взамен прежней единственной нити, имя которой: “интрига”» (там же).

Какая это прекрасная отповедь современным апологетам бессюжетности!

Эйзенштейн ждал от сценариста такой же одержимости жизненной задачей и такого же знания кинематографа, как и от режиссера. Он хотел, чтобы сценарий можно было трактовать, постигать, как приходится постигать пьесу Шекспира.

На «Мосфильме» однажды произошел характерный случай. Сценарист А. принес свое недоношенное творение. Эйзенштейн (он в то время был художественным руководителем студии) по этому поводу сказал:

— Прежде чем Толстой дал читать в журналы «Анну Каренину», у него накопился ящик черновиков и вариантов. Работа А. даже в ящик черновиков еще не могла попасть, а он ее предлагает читать. Существуют известные лекарства «606» и «914». Почему 606 и 914? Да потому, что до этого было сделано 605 и 913 экспериментов. Автомобиль ЗИС называется «101» потому, наверное что до этого было сто проб, опытов. А у сценаристов что вышло из-под пера — готовая работа. Им надо пробовать, искать, экспериментировать…

* * *

В заключение краткого разбора некоторых сторон теоретического наследия Эйзенштейна хотелось бы поделиться с читателем личными воспоминаниями о темпераменте, индивидуальном складе характера художника, исследовавшего законы искусства.

Начну с одного памятного эпизода.

… 9 февраля 1948 года. Поздний вечер.

Телефонный звонок.

— Вы не могли бы зайти ко мне сейчас?

Поднимаюсь в квартиру Сергея Михайловича (мы жили в одном доме на Потылихе, возле киностудии «Мосфильм»). Встречает:

— Хочу похвастаться: сегодня приходили вручать мне медаль в память 800-летия Москвы. Был этакий эскиз банкета. Жаль, я не пью.

Говорю о другом празднестве — вечере в честь 50-летия Эйзенштейна, который неоднократно откладывался юбиляром.

— Отложили на две недели. Будет вечер памяти Эйзенштейна, — улыбаясь говорит Сергей Михайлович. — Пора умирать! По кардиограмме видно. Уже подготовил литературное наследство — могу сдавать. — Он улыбается и встает с кресла.

Эйзенштейн действительно знал, что после тягчайшего инфаркта сердца смерть приближалась, хотя он и продолжал читать книги, писать, общаться с друзьями.

Но именно в эти дни с поразительной остротой и отчетливостью проявлялся темперамент, жизнелюбие Эйзенштейна.

Продолжая разговор, он отодвигает дверцу шкафа в небольшой комнате. Там только рукописи.

— Вот здесь проблема цвета, здесь — история крупного плана, мемуары, теория режиссуры «Неравнодушная природа», Гоголь, Пушкин… И самое 23 неотложное — «Иван Грозный». По «Грозному» работа серьезная, но ее не так много — доснять несколько крупных сцен, перемонтировать. План по «Грозному» готов. Утверждать сценарий не нужно. Но как я смогу выйти на съемочную площадку? Палящее солнце — нет, это не по мне…

… Так с чего же начать? С картины? С цвета? Режиссуры? С Гоголя? Пушкина? Вот смотрите — Пушкин.

Эйзенштейн показывает на стопку книг, лежащих на маленьком столике, и продолжает говорить о своеобразии творческого пути поэта. Наблюдения его ярки, неожиданные выводы ведут мысль в глубь гениальных замыслов Пушкина. Эйзенштейн анализирует закономерности творчества, рассматривает те или иные стилевые признаки как выражение метода художника, его идейно-тематической задачи.

— … Читаю Гоголя… Неновая проблема — взаимоотношения Пушкина и Гоголя. Известна их дружба: Пушкин отдал Гоголю сюжет «Мертвых душ», «Ревизора». Ему они не были нужны: они не связаны с центральной пушкинской темой.

Дальше Эйзенштейн говорит о центральной теме творчества Чаплина и ее воплощении в «Мсье Верду». После паузы продолжает:

— Или цвет. Ведь дело, по-моему, теперь ясное. Принцип тот же, что и в нашей заявке — моей, Александрова и Пудовкина — о звуковом кино. Грубо говоря, скрип сапога, изображенного в кадре, это еще не искусство. Образ начинается там, где он не совпадает с естественной окраской. Я, как мне кажется, нашел принцип решения самой трудной проблемы цветного кино — зеленого. Зеленая ли трава? Зеленая. Но это «химически» чистый цвет. В действительности нельзя абстрагировать цвет травы от цвета неба. Без цвета обстановки, всего лежащего рядом нельзя составить верного представления о цвете данного предмета. «Зелени» травы без голубизны неба не существует. Природа смешивает краски. Придайте цвету травы отражение голубизны неба — и вы получите верный цвет, который не совпадает с естественной окраской, но является единственным настоящим. Я это докажу практически. Нет, не докажу, — смеется Сергей Михайлович, — ничего не поделаешь, помирать приходится.

(Проблема цвета, как я потом узнал, подробно и блестяще разрабатывалась в статье, которая лежала на столе Эйзенштейна в день его смерти.)

Сергей Михайлович говорит то увлеченно, размышляя, а не вспоминая знакомые формулы, то, неожиданно меняя тему, — с легкой иронией, особенно когда это касалось его болезни. Он часто вставал с места, подходил к столу, книжным полкам, брал книгу или выписку и снова усаживался в кресло. Движения его были легки, быстры, как будто смертельная сердечная болезнь навсегда оставила его.

Но она не оставила его.

Через день, в ночь с 10 на 11 февраля 1948 года, Сергей Михайлович умер. Разговор поздним вечером 9 февраля 1948 года был моим последним разговором с Эйзенштейном. Я привожу его потому, что он напоминает нам о настроениях, планах художника в последние часы жизни, когда он как бы отдавал себе отчет в прожитом и совершенном, размышлял о том, что начато или не завершено. Эйзенштейна занимал «Иван Грозный», он намечал план завершения трилогии… Литература, ее закономерности, философия, биографии художников, структура сюжета, психология творчества, настоящее и будущее киноискусства мира. Его интересовало в искусстве все — общие законы, связи с современной действительностью, историей, культурными традициями, с техникой, наукой.

Все сливалось: работа над сценариями и фильмами, их теоретический анализ, который в свою очередь давал новый толчок творческой мысли, помогал ей глубже проникать в социальный смысл событий, в психологию людей разных классов и эпох.

24 … Снова я в квартире Сергея Михайловича. О нем говорят только вещи, рисунки, портреты, книги…

Книги… С полным правом мог бы Эйзенштейн вслед за Марксом на вопрос — какое занятие его любимое, ответить:

— Рыться в книгах…

Однажды перебирая книги в букинистическом магазине, Эйзенштейн сказал мне о громадной библиотеке одного театроведа, вероятно, одном из крупнейших частных книжных собраний Москвы:

— Это склад, а не библиотека. Книги не живут, они хранятся на полке…

Книги библиотеки Эйзенштейна отраженно передавали характер их владельца, круг его духовных интересов, если хотите — даже темперамент.

Прямо на подоконнике и встроенной полке около письменного стола — сочинения классиков марксизма. На маленьких столиках — стопки книг Гоголя, Пушкина, материалы по фильму «Броненосец “Потемкин”».

Закладки, пометки на полях.

На полках его библиотеки сталкивались эпохи, мировоззрения, художественные стили, высокое вдохновение поэзии и строгая точность словарей, легковесность детектива и достоверность мемуаров; сталкивались языки, наречия. Соседствовали литературы Востока и Запада, культуры и искусства эпох, психология и история религии, естествознание и техника. Сопоставлялись сатира и юмор со словарем арго; монографии о выдающихся деятелях, биографические романы — со всеобщей историей стран мира; книги о кино с исследованиями о Мексике, Китае, Америке, Японии; история живописи, театра, скульптуры, архитектуры — с историей дипломатии; языкознание — с рассказами о судебных процессах; романы, новеллы, стихи на русском, французском, английском, немецком, испанском, китайском, японском языках — с философскими трактатами.

Рядом примостились… оккультные науки и руководства по графологии (как они точно использованы, покажет читателю, например, «Неравнодушная природа» в третьем томе настоящего издания). Древнейшая антикварная книга мирно соседствовала с последним изданием Госполитиздата.

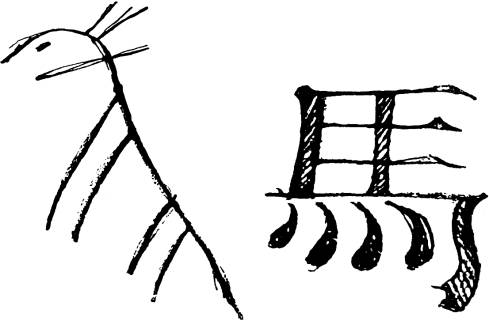

Особое место занимали издания, посвященные культуре и искусству первобытных народов. Эйзенштейн искал и находил в «пралогике» первичные и непреходящие элементы, влияющие на формирование художественного мышления. Сопоставления казались столь же неожиданными, сколь условными. Но Сергей Михайлович захватывал многих, в том числе и несогласных с ним, своей увлеченностью, своеобразным творческим азартом.

Однажды Всеволод Пудовкин попросил у меня книгу Герберта Кюна о первобытном искусстве. Как бы объясняя эту просьбу, он сказал:

— Как то Сергей Михайлович спросил меня: «Вы интересуетесь первобытным искусством?» И, услышав отрицательный ответ, смеясь добавил: «Ничего, придет время, начнете интересоваться». Он оказался прав…

Но вернемся к библиотеке Эйзенштейна.

Его великое мастерство монтажа проявилось в подборе, размещении книг по бесчисленным полкам и полочкам. Они не нависали тяжелым пыльным грузом, не подавляли человека, не превращали его в придаток к частоколу стеллажей.

Книг много, очень много, но создавалось впечатление, что их мало; они, подобно обстрелянным солдатам в укрытии, казалось, всегда ждали приказа своего умного командира. (Кстати, они и сейчас хорошо послужили Эйзенштейну: при подготовке настоящего издания «Избранных произведений» его книги раскрыли свои страницы перед комментаторами и текстологами, чтобы дать справку, помочь сверить цитату, найти объяснение сложной формуле, проверить тексты на иностранных языках.)

25 Бесконечно разнообразная, разноязычная библиотека Эйзенштейна составляла гармоническое целое. В ней была доминанта, определявшая все. Это — сам Эйзенштейн, русский советский художник, убежденный марксист, новатор в высоком, истинном значении этого слова.

* * *

Материал тома дает возможность проследить эволюцию взглядов Эйзенштейна на киноискусство, монтаж, драматургию — по всему фронту киноэстетических проблем.

В данный том включены не только работы с отчеканенными и проверенными выводами, но и ранние произведения Эйзенштейна, такие, в которых художник, исследуя законы киноэстетики, не находит еще верных оценок той или иной творческой проблемы. Благодаря этому мы как бы видим Эйзенштейна в пути — в росте, в поступательном движении.

Эйзенштейн был — это хорошо известно — яростным врагом буржуазного строя, и в борьбе с ним не допускал никаких компромиссов. С первого дня Октябрьской революции он на стороне Советской власти, в рядах Красной Армии. Его индивидуальное «я» перевоплощается в революционное «мы», и все, что напоминало осужденные историей традиции дооктябрьского прошлого, решительно им отбрасывается. Он дышит чистым, вдохновляющим художника воздухом революции, ленинских идей.

В чем источник трудностей и противоречий, которые испытывал Эйзенштейн, встречающихся и в публикуемых исследованиях?

Они, по-видимому, связаны с его ощущением и пониманием творческой задачи советского художника как Прометеевой. Первооткрыватель, он не всегда сразу находил единственно верное решение, отвечающее требованиям времени, его собственным представлениям о совершенстве кинематографического воплощения нового содержания, о глубине и плодотворности научного анализа вопросов эстетики.

Основная тенденция в развитии теоретических взглядов Эйзенштейна, неразрывна с постепенным расширением его творческого опыта и, следовательно, художественного освоения реальной действительности, с процессом органического овладения научным мировоззрением — методом марксистско-ленинского анализа явлений жизни и искусства.

Мы решительно отвергаем клеветнические утверждения некоторых буржуазных историков кино, старающихся оторвать Эйзенштейна от революции, представить его изолированным и одиноким.

Эйзенштейн вырос с Октябрьской революцией, принадлежит ей, и его творчество развернулось только благодаря тому, что он работал в условиях социалистической действительности, о чем он сам свидетельствовал неустанно и вдохновенно во всех своих фильмах и теоретических статьях.

Именно слитность художника с революцией, партией, народом обусловила мощный, поразивший мир, расцвет его дарования. Эта слитность, послужившая источником художественного и научного творчества Эйзенштейна, дала ему силы и для преодоления трудностей и сложностей в его творческой биографии, которые вызваны были ошибочными установками Сталина в искусстве.

В результате последовательного ознакомления с работами Эйзенштейна перед читателем должен возникнуть образ художника-ученого, который творчески преодолевал противоречие между возможностями отдельного человека, даже такой гениальной одаренности, как Эйзенштейн, и грандиозным масштабом увлекательнейших задач, выдвинутых Октябрьской революцией перед советским искусством и его мастерами.

В связи с публикацией теоретического наследия Эйзенштейна возникает еще один вопрос: в какой степени оно принадлежит нашему времени? Не изленился 26 ли язык кино настолько, что надо зачеркнуть киноэстетику сравнительно недавнего прошлого?

Один современный французский критик, говоря о языке нового французского и итальянского кино, приходит к негативному выводу: «кино Эйзенштейна… сегодня отброшено». Некоторые критики на Западе «отбрасывают» Эйзенштейна, так как он является воплощением идейности, осознанной революционной тенденциозности в искусстве. Ему они противопоставляют столь же многозначительный, сколь фальшивый и жалкий объективизм с его слепым преклонением перед буржуазной действительностью. Жизнь отбрасывает эти предвзятости, эти искажения истины.

Сохранились, живы эстетические идеи реалистического киноискусства; они разработаны советскими мастерами, среди которых почетное место принадлежит Эйзенштейну. В его трудах содержатся материалы, гипотезы, теоретические выводы, написанные как будто сегодня.

Восприимчивость ко всему новому, обнадеживающему, хотя пока и не проверенному практикой, — характерная черта Эйзенштейна. Ученый поразительной эрудиции, знаток культуры и искусства прошлого, он жил социалистическим настоящим и всеми своими помыслами обращен был в коммунистическое будущее, в наши дни.

В этом источник его современности.

27 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

1923 – 1940

29 ОТ АВТОРА*

Кино, конечно, наиболее интернациональное из искусств.

И не только потому, что вокруг земного шара по самым разнообразным странам прокатываются фильмы производства разных стран.

Но прежде всего потому, что именно в кино, с его все обогащающимися возможностями техники и все развивающейся творческой изобретательностью, самой практикой установлен очень живой международный контакт творческой мысли.

Но все же я считаю, что за первое полстолетие из бездонного кладезя возможностей кинематографа реализованы лишь крохи.

Не поймите меня превратно.

Вопрос идет не о сделанном — сделано так много прекрасного! В смысле содержания на первом месте, конечно, безудержный поток новых идей и новых идеалов, которые струили с экрана новые социальные идеи и новые социалистические идеалы победоносной Октябрьской революции.

Вопрос идет о том, что могло быть сделано, и при этом сделано только кинематографом.

О том специфическом и неповторимом, что только средствами кинематографа можно сотворить и создать.

Не до конца еще решена проблема синтеза искусств, которые стремятся к своему полному и органическому слиянию в лоне кинематографа.

А между тем на нас уже наступают все новые и новые проблемы.

Мы только что окончательно овладели техникой цвета, как перед нами уже стоят новые проблемы объема и пространства, которые обрушивает выходящее из пеленок стереокино.

30 И вот перед нами как реальность стоит живая жизнь в чуде телевидения, уже готовая взорвать еще не до конца освоенное и осознанное опытом немого и звукового кинематографа.

Там монтаж, например, был лишь более или менее совершенным следом реального хода восприятия событий в творческом преломлении сквозь сознание и чувства художника.

А здесь он станет самым непосредственным ходом в момент свершения этого процесса.

Произойдет поразительный стык двух крайностей.

И первое звено в цепи развивающихся форм лицедейства — актер-лицедей, в непосредственности переживания передающий зрителю содержание своих мыслей и чувств, протянет руку носителю высших форм будущего лицедейства — киномагу телевидения, который, быстрый, как бросок глаза или вспышка мысли, будет, жонглируя размерами объективов и точками кинокамер, прямо и непосредственно пересылать миллионам слушателей и зрителей свою художественную интерпретацию события в неповторимый момент самого свершения его, в момент первой и бесконечно волнующей встречи с ним.

Разве это не вероятно?

Разве это не возможно?

Разве это не осуществимо в эпоху, которая посредством радара уже подслушивает полет эхо с Луны и посылает самолеты со скоростью [звука] за пределы голубого купола нашей атмосферы?

И как ничтожно мало сделала пока эстетическая наука в овладении средствами и возможностями кино!

Об этом нужно говорить и твердить неустанно. Ибо здесь не только неумение или недостаток порыва.

Здесь часто поражает консерватизм, косность, своеобразный эстетический «эскапизм» перед лицом новых и небывалых проблем, которые ставят перед нами обгоняющие друг друга новые этапы технического развития кинематографа.

Не надо бояться наступления этой новой эры.

Еще меньше — смеяться ей в лицо, как смеются дикари при виде зубной щетки или смеялись наши предки, забрасывая комьями грязи первые зонтики.

Надо готовить место в сознании для исхода новых тем и новых явлений техники, которые потребуют новой, небывалой эстетики.

И наша задача неутомимо собирать и суммировать весь опыт пройденных и проходимых эпох, чтобы во всеоружии этого опыта встречаться с этапами новыми и бесконечно увлекательными и победоносно покорять их, неизменно при этом помня о том, что подлинной основой эстетики и полноценным владением новой техникой есть, будет и навсегда останется глубокая идейность темы и содержания, для которых все более совершенные средства 31 выражения будут лишь средствами воплощения возвышенных форм мировоззрения — возвышенных идей коммунизма.

В разгар войны мечталось о том, что с наступлением мира победоносное человечество устремит освобожденную свою энергию на творчество новых культурных ценностей, на новый подъем культуры.

Долгожданный мир наступил.

И что же мы видим?

Обезумевшие атомщики, опьяненные опасной игрушкой чудодейственной разрушительной силы, уходят все дальше и дальше от идеалов мира и единства, все ближе и ближе к тому, чтобы вызвать к жизни образ милитаризма в еще более страшных формах, чем только что поверженный идол фашистского человеконенавистничества и мракобесия.

Советский Союз и лучшая, передовая часть мыслящего человечества зовут к подлинно демократическому мировому и международному сотрудничеству.

Злая воля противников мира всеми силами пытается навязать человечеству новую бойню, новые войны, новое человеко- и братоубийство.

И именно поэтому, как никогда прежде интенсивно, народы должны добиваться взаимного понимания и единства.

Кинематограф уже имеет позади себя пятьдесят лет международного творчески прогрессивного сотрудничества. Перед ним своя громадная и сложная стихия возможностей, которыми надо овладеть не менее, чем человечеству в целом надо овладеть благотворной стороной открытий атомной эры новой физики.

Беспрестанная забота о том, чтобы не пропадала малейшая крупица коллективного опыта, настойчивая требовательность к тому, чтобы каждый проблеск мысли в области кинотворчества становился достоянием всех творящих в кино, с самых первых дней существования нашего советского кино заставляли нас, советских киномастеров, не только в фильмах, но и в статьях и исследованиях широко и подробно разворачивать картину того, что мы ищем, того, что мы находим, того, к чему мы стремимся.

Так рождались и мои статьи.

И сейчас, собирая между крышками переплета одного сборника написанное в разное время, по разному поводу, в разные годы, я обуреваем теми же чувствами: помочь личным вкладом окончательному победоносному штурму кинематографистов за овладение всеми возможностями кино. Этими чувствами должен гореть всякий, имеющий счастье творить в этой неповторимо прекрасной и беспрецедентно увлекательной области.

И не в пример тем, кто ревностно таит за семью печатями атомные «тайны», мы, советские кинематографисты, неизменно и упорно сотрудничая со всеми демократическими друзьями, будем выносить 32 на благо общего дела все то, что с годами практики мы узнаем из тайн нашего удивительного искусства.

Идея всеобщего и неделимого мира не может оказаться задушенной себялюбием и эгоизмом отдельных стран и государств, готовых попрать всеобщее благополучие во имя собственной алчности.

Наиболее передовое из искусств — кино — должно оказаться наиболее передовым и в этой борьбе. Пусть укажет оно народам путь солидарности и единодушия, которым двигаться и идти.

С этими чувствами я подготовлял собрание разных по времени и месту написания материалов.

Многое, быть может, устарело. Многое преодолено. Многое превзойдено.

Многое может иметь интерес исторический, как вехи на пути общего движения в самые горячие годы кинематографических исканий.

А все вместе взятое, надеюсь, найдет свое место в качестве одной из ступеней лестницы коллективного опыта кинематографии, по которой, вопреки и наперекор всем тем, кто хочет тянуть человечество назад, в хаос раздора и взаимного порабощения, шаг за шагом подымается и будет подыматься советская кинематография — воплотитель величайших идеалов человечества.

1946

33 ИССЛЕДОВАНИЯ

35 ПЕРСПЕКТИВЫ*

В сутолоке кризисов, мнимых и действительных,

в хаосе дискуссий, серьезных или никчемных (например, «с актером или без актера?»1),

стиснутые ножницами необходимости двигать кинокультуру вперед и требовани[й] на немедленную общедоступность,

зажатые в противоречия между необходимостью найти формы — на равной высоте с посткапиталистическими формами — нашего социалистического строя

и культурной емкостью класса, создавшего этот строй,

при неуклонном соблюдении основной тенденции на непосредственную массовость и понятность миллионам, —

мы, однако, не вправе ставить себе пределом теоретических разрешений решение только этой задачи и этого основного условия.

Мы обязаны параллельно с решением повседневного тактического хода [поисков] форм кинематографии работать над вопросами общепринципиального характера на путях развития и перспектив нашего кино.

Бросая все остроумие практики на выполнение узкосегодняшнего наказа социального потребителя, тем острее надо задумываться над программностью теоретических пятилеток в будущем.

И искать перспективы новой функциональности подлинно коммунистической кинематографии в резком отличии от всех имевших и имеющих место кинематографий.

В таком направлении и стараются работать излагаемые соображения.

36 * * *

«Понять марксизм вообще приятно и полезно. А г. Горькому понимание его принесет еще ту незаменимую пользу, что ему станет ясно, как мало годится роль проповедника, т. е. человека, говорящего преимущественно языком логики, для художника, т. е. для человека, говорящего преимущественно языком образов. А когда г. Горький убедится в этом, он будет спасен…»

Так некогда писал Плеханов (предисловие к третьему изданию «За двадцать лет»).

Прошло еще лет пятнадцать.

Горький благополучно «спасен».

Марксизмом, кажется, овладел2.

Роль же проповедника тем временем слилась с ролью художника. Возник — пропагандист.

Однако распря между языком образов и языком логики продолжается. Им никак не «договориться» на языке… диалектики.

Правда, на фронте искусства в центре внимания на смену плехановской антитезе сейчас стоит другое противопоставление.

Займемся сперва им, чтобы уже потом наметить возможности синтетического выхода из противопоставления первого.