5 От редколлегии

В этом томе собраны статьи, выступления, высказывания С. М. Эйзенштейна по кино, театру, музыке, литературе, по общественно-политическим вопросам.

Первый раздел тома, «История и теория кино», включает многие известные и основополагающие статьи Эйзенштейна, как ранние, двадцатых-тридцатых годов, так и послевоенные, сороковых годов: «Проблема советского исторического фильма», «Диккенс, Гриффит и мы» и другие.

Вопросам кино посвящен в основном и следующий раздел — «Критика и публицистика». Здесь рецензии на фильмы Ф. М. Эрмлера, М. И. Ромма, С. И. Юткевича, А. И. Медведкина и др., а также статьи и выступления С. М. Эйзенштейна на общественно-политические и международные темы, характерные особенно для периода Великой Отечественной войны.

С. М. Эйзенштейн начинал свой творческий путь как театральный художник и режиссер, и поэтому в пятом томе театру уделен специальный раздел, куда вошли статьи о японском и китайском театре, о музыкальной драматургии Рихарда Вагнера и др. Сюда же включена статья «Юдифь». Она посвящена Ю. С. Глизер, но по сути дела является оригинальным исследованием о советском театре двадцатых-тридцатых годов, что и предопределило ее включение в этот раздел.

Далее сосредоточены работы С. М. Эйзенштейна, которые можно назвать литературными портретами, портретными зарисовками или эссе. Степень завершенности этих работ весьма различна: от совершенно законченных до небольших черновых набросков. Но все они рисуют разных людей, с которыми приходилось встречаться С. М. Эйзенштейну в жизни. Это кинематографисты Чарльз Чаплин, А. П. Довженко, А. С. Хохлова, И. А. Пырьев, актер театра Б. Н. Ливанов, балерина Галина Уланова, поэт Владимир Маяковский, журналист М. К. Розенфельд и даже американский летчик-испытатель Джимми Коллинз. Некоторые портретные зарисовки близки мемуарному циклу С. М. Эйзенштейна, вошедшему в первый том настоящего издания.

6 В приложении публикуются ответы С. М. Эйзенштейна на две анкеты: о взаимоотношении литературы и кино и «Что мне дал В. И. Ленин?».

Том открывает статья С. М. Эйзенштейна «Крупным планом», которая мыслилась автором как предисловие к сборнику его работ, в число которых входила и значительная часть статей, публикуемых в настоящем томе. Редколлегия сочла возможным использовать эту статью по ее предполагавшемуся назначению.

Пятый том построен на тех же принципах, как и предыдущие: все тексты сверены с первоисточниками; как правило, воспроизводится последняя авторская редакция. Не вставленные автором варианты и дополнения даются в основном тексте в угловых скобках. Всю археографическую работу по тому проводил ЦГАЛИ. Переводы иноязычных текстов сделаны Н. В. Снытко, подбор иллюстраций — Н. И. Клейманом. Именной указатель составлен Ю. А. Красовским.

7 Р. Юренев

ИСТОРИК, КРИТИК, ПУБЛИЦИСТ

Человеком Возрождения часто называют Эйзенштейна. И правда: редкостна его многогранность, плодотворна жажда знания, поразительно трудолюбие, неукротима жизнерадостность.

Читателю предыдущих томов этого издания, особенно третьего и четвертого, не раз пришлось, вероятно, задуматься над той ненасытной жадностью, с которой вбирает в себя Эйзенштейн сведения из различнейших областей знания — факты и мысли, сведения и наблюдения, аксиомы и парадоксы, — чтобы поставить все это на службу молодому искусству кино. Раскройте «Вертикальный монтаж», или «Неравнодушную природу», или, еще лучше, исследование о монтаже — и вас обступят и античные мыслители от Аристотеля до Сенеки, и восточные мудрецы от Конфуция до Хайяма, и гиганты Ренессанса Леонардо, Бэкон, Макиавелли, Монтень, и протопоп Аввакум, и атеист Дидро, и Сен-Симон, и Карлейль, и бессмертные ученые Дарвин, Гельмгольц, Эйнштейн, и забытые «физиономисты» и гимнасты Лафатер, Пидерит, Далькроз, и, уж конечно, искусствоведы всех времен и специальностей: Винкельман, Сент-Бев, Вельфлин, Грабарь, Поль Гзелль, Кобайоши, Асафьев, Эли Фор, Стасов… Особенно любил он читать и цитировать художников, писавших о своем мастерстве, будь то Вагнер или Рембо, Делакруа или Хокусаи, Андрей Белый или Бальзак, Пискатор или Станиславский, а классиков марксизма, русских революционных демократов и русских писателей от Пушкина до Маяковского он знал назубок и умел выбирать из их сочинений мысли малоизвестные, порой неожиданные, но всегда глубокие и очень, очень нужные. Словом, Эйзенштейн-теоретик, Эйзенштейн больших монографий напоминает огромный прожектор, собирающий свет из многих источников и мощно направляющий его на предмет исследования.

Но можно сравнить Эйзенштейна и с факелом, рассеивающим свой свет в разные стороны, освещающим все вокруг себя, выхватывающим из темноты всякие предметы и делающим их заметными, объемными, существенными. Таков Эйзенштейн малых статей — рецензий, откликов, заметок, силуэтов, набросков, собранных в этом томе. Их много. Они разнообразны, даже 8 пестры. Порой в них заключаются идеи важнейшие, для киноведения основополагающие, порой — наблюдения частные, локальные, но всегда эти статьи освещены живой мыслью, горячей заинтересованностью, обаянием оригинального и ясного ума.

Статьи, собранные в этом томе, касаются мирового киноискусства всех периодов и эпох. Многие из них посвящены театру, драматическому и оперному, западному и восточному. Множество примеров приведено из творческой практики живописцев, музыкантов, литераторов, фотографов, певцов. Достижения мировой культуры Эйзенштейн охватывает необычайно широко.

Статей много. Они разнообразны, пестры. Но чем глубже вчитываешься в них, тем яснее постигаешь связь мелких статей с крупными исследованиями, исследований с лекциями и программами, педагогических работ с режиссерскими и сценарными замыслами, сценариев и режиссерских партитур с советской современностью, а эта современность, действительность, жизнь просвечивает в любой, пусть самой маленькой и беглой заметке. Такова диалектическая связь творческих проявлений Эйзенштейна. Таков творческий круговорот его вечно беспокойного ума. И только в этом круговороте видно с достаточной отчетливостью лицо Эйзенштейна, лицо человека, творца, мастера.

В бумагах Эйзенштейна сохранился отрывок, озаглавленный «Вместо послесловия», предназначавшийся для сборника теоретических статей и замененный впоследствии статьей «Всегда вперед». В этом отрывке великий режиссер сформулировал свое исследовательское кредо: «Создание теории и истории кинематографического искусства не только как великого подспорья, но и как средства перспективного охвата тех возможностей, куда способно расти наше искусство, цветущее на почве, где вообще нет пределов развития, — потенциальных возможностей качества предельных степеней для совершенствования». Знать о прошлом, чтобы увереннее идти в будущее, — всегда было его принципом, принципом художника-ученого, новатора-эрудита.

Чтобы облегчить изучение историографического, критического и публицистического наследия, редколлегия сгруппировала статьи в разделах: история и теория кино, критика и публицистика, статьи о театре, портреты и наброски, стараясь придерживаться внутри разделов хронологического принципа. Но группировка эта в значительной степени условна. Часто, работая над статьей о кино, Эйзенштейн обращался к опыту театра, набрасывая портрет актера или музыканта — стремился шире охватить его творчество и сделать общие теоретические выводы из частных наблюдений. Анализ и оценку конкретного фильма он любил связывать с творческими путями его создателей или же рассматривать в общем движении искусства. Поэтому рецензии порой кажутся отрывками из исторических работ, а исторические очерки изобилуют критическими разборами, как бы распадаются на рецензии. Поэтому трудно бывает дать жанровую характеристику той или иной статье Эйзенштейна. Важно не это, а понимание общего процесса его творчества, всегда индивидуального, неповторимого и всегда неразрывно связанного с общим процессом развития советского кино, советской культуры.

Страсть к теоретическому осмыслению своего творческого опыта, вечное стремление «поверить алгеброй гармонию», проявилась у Эйзенштейна рано, в самом начале пути.

Эта страсть, принесшая гениальному художнику множество огорчений, так как большинство его теоретических открытий оспаривалось, критиковалось, а порой и подвергалось грубым разносам с административными выводами, 9 была продиктована не личными интересами, не стремлением к самосовершенствованию, а заботой о советском киноискусстве в целом, о его развитии, прогрессе, славе. Любую свою находку Эйзенштейн стремился осознать, проанализировать и сделать всеобщим достоянием, поставить на службу всей кинематографии. А так как искусство кино было еще до невероятности молодо, так как работать ему приходилось на совершенно пустом месте, то и выводы было делать сложно, то и ошибаться было очень легко.

Критику, полемику и даже брань Эйзенштейн воспринимал серьезно и спокойно. Конечно, несправедливость больно ранила его, но он умел сдерживаться, прикрываться иронией, а иногда и язвительно обороняться. Но не полемика интересовала его, не борьба самолюбий и остроумий, а сущность дела. В словах и мыслях оппонентов он искал истины или, во всяком случае, положительных, конструктивных замечаний. Радовался, когда находил. И самым строгим критиком своих положений был сам. Поэтому теоретические его воззрения мощно и гармонично развивались.

Объектом исследований Эйзенштейна в большинстве работ были не взятые обособленно произведения искусства сами по себе, а их воздействие на зрителя. И это всегда, с самых ранних, самых спорных и несовершенных статей, резко отличало Эйзенштейна от формализма, в котором его столько раз «уличали». Для формализма характерно равнодушие к содержанию, пренебрежение к зрителю, заинтересованность в искусстве как таковом, в форме как таковой. Эйзенштейн всегда заботился о том, как воспримет его произведение зритель, что он испытает и что вынесет из общения со спектаклем или фильмом. Но этого еще мало. Эйзенштейн всегда заботился о том, чтобы воздействовать на зрителя революционным содержанием, воспитывать в нем революционное сознание.

В том, как этого достигать, он мог ошибаться, но в том, что нести, что говорить зрителю, — он всегда был революционен и прав.

В поисках воздействия на зрителя Эйзенштейн шел от монтажа аттракционов — от чередования острых психологических воздействий к интеллектуальному кино, к попытке говорить понятиями на языке киноискусства. Поэтику немого кино, его образную выразительность он ставил на службу донесения понятий, а следовательно, мыслей, идей, причем идеи эти были всегда революционными: от разоблачения понятий «монархия», «религия», «диктатура» к утверждению понятий «диалектический метод», «тактика большевизма», к «внедрению коммунистической идеологии в миллионы»1*. А когда развитие киноискусства, в частности освоение звука, живого человеческого слова, сняло основные положения интеллектуального кино, он в статье «Будущее звуковой фильмы» искал новые средства, «… которые и усиливают и расширяют монтажные приемы воздействия на зрителя»2*, радовался увеличению смысловой емкости фильма и заботился о том, чтобы изображение и звук не повторяли друг друга, а дополняли бы, действуя контрапунктически.

Исследование возможностей звукового кино привело Эйзенштейна к открытию внутреннего монолога, что явилось дальнейшим развитием мысли о контрапунктическом сочетании изображения и звука, а отсюда он пришел к великолепной и неопровержимой мысли о полифоническом — многообразном, разностороннем — построении фильма, о синтезе всех его средств, всех его воздействий. Это он называл звукозрительным кино.

10 Внутренний монолог как метод звукозрительного кино Эйзенштейн разработал на базе теории интеллектуального кино в новых творческих условиях искусства, овладевшего звуком, словом. Отправившись в Америку для изучения звуковой техники, он пытался применить внутренний монолог в экранизации «Американской трагедии» Т. Драйзера, а теоретически развернул его в статьях «Одолжайтесь!» (1932), «Родится Пантагрюэль» (1933) и на творческом совещании 1935 года в Москве. Он говорил: «“Интеллектуальное кино”, замахнувшееся на исчерпывающее содержание и тем потерпевшее фиаско, сыграло очень серьезную роль в распознании ряда самых основных структурных особенностей формы художественного произведения вообще. И это лежит в особенностях того синтаксиса, по которому строится внутренняя речь в отличие от произносимой. Эта внутренняя речь, ход и становление мышления, не формируемого в логическое построение, которым высказываются произносимые сформулированные мысли, имеет свою совершенно особенную структуру»3*.

Не имея возможности цитировать дальше, направим читателя к соответствующим страницам второго тома, а для изучения перехода от внутреннего монолога к синтетической теории пафоса — к исследованию «Неравнодушная природа» в третьем томе.

Каждый новый этап развития теоретических воззрений Эйзенштейна отрицал, снимал предыдущие, но снимал их диалектически, возводя на новый, высший этап, используя все верное, рациональное, что всегда было даже в самых крайних, самых рискованных его утверждениях. Так, в зрелой статье «Монтаж 1938» он как бы возвращается к вопросу о воздействии на зрителя, поднятому в «Монтаже аттракционов» и других ранних статьях, и гораздо спокойнее, убедительнее пишет о том, как при помощи монтажа заставить зрителя «проделать тот же созидательный путь, который прошел автор, создавая образ», как вызвать у зрителя переживания, которые испытал автор4*, а в большом, итоговом исследовании «Неравнодушная природа» снова и снова возвращается к «обработке» зрителя и находит глубоко верное понятие — пафос, то есть «все то, что заставляет зрителя “выходить из себя”»5* — вскакивать с места, рукоплескать, прыгать, то есть всем сердцем разделять чувства, вложенные в произведение искусства его автором.

Так через все теоретическое творчество Эйзенштейна красной нитью проходит забота о зрителе, поиски способов донесения до зрителя идей, эмоций, содержания фильмов. Это сближает Эйзенштейна-теоретика с Эйзенштейном-педагогом, публицистом. Это придает всей эстетике Эйзенштейна глубоко гражданственный и остросовременный характер.

Органическая слитность воззрений Эйзенштейна, не метавшегося от одной ошибочной теории к другой, как склонны были думать его строгие критики современники, а непрерывно развивавшего и совершенствовавшего свой метод, особенно ясно прослеживается на сравнении творческого метода создания его фильмов. Наиболее ярко сопоставление метода «Броненосца “Потемкин”» и «Ивана Грозного», которому посвящены блестящие, парадоксальные, подчас субъективные, но впечатляющие страницы «Неравнодушной природы»6*. В этой связи Эйзенштейн вновь подчеркивает связь между 11 «аттракционом» как своеобразной единицей воздействия на зрителя и тем, что в поздние годы он называл «синэстетической единицей», соединяющей в себе разнообразные воздействия полифонического искусства в его «реалистической направленности».

Из скромности, а в более ранние годы — из-за неразработанности терминологии Эйзенштейн редко называл свой метод, который он с таким трудом и с такими боями вырабатывал и отстаивал, методом социалистического реализма. Порой ему мешали делать это начетчики и догматики, не желавшие видеть конечной цели его поисков, пафоса его изысканий. Но сейчас не может быть сомнений, что Эйзенштейн искал метода правдивого, всестороннего, объективного и вместе с тем глубоко эмоционального, авторского метода изображения реальной действительности с целью ее революционного преобразования… Так понимали социалистический реализм Горький, Луначарский и Фадеев, впервые авторитетно заявивший, что метод «Броненосца “Потемкин”» «является не чем иным, как социалистическим реализмом в искусстве»7*. Теоретический путь Эйзенштейна легче проследить по его большим исследованиям и статьям, помещенным в томах втором и третьем, а также по авторецензиям, сосредоточенным в первом томе настоящего издания. Но единый и целеустремленный во всем, он рассыпал важнейшие теоретические положения в своих малых статьях, в рецензиях, очерках и портретах.

Поэтому представляют несомненный интерес его беглые, датированные концом 1920 и первой половиной 1921 года заметки о работе над спектаклем «Мексиканец». Молодой художник, впервые пробующий свои силы в театральной режиссуре, опирается на опыт своего учителя В. Э. Мейерхольда, отталкивается от мхатовского психологизма и задумывается над эмоциональной структурой спектакля, рассматривая ее как «смену и степень напряженности эмоциональных элементов», что получило дальнейшее развитие в нашумевшей теории «монтажа аттракционов», сводившейся к смене различных воздействий на зрителя в целях его эмоциональной и смысловой обработки. После шумной дискуссии вокруг «Монтажа аттракционов», дискуссии, не прояснившей сложный вопрос, но навлекшей на молодого теоретика множество обвинений и ругательств, Эйзенштейн неоднократно возвращается к мыслям о воздействии на аудиторию и, в частности, в статье «Будущее советского кино», открывающей этот том, пишет: «Новое понимание психологической роли и деятельности фильма основным положением устанавливает, что важно провести через ряд психологических состояний аудиторию, а отнюдь не показывать ей ряд психологических состояний, в каковых себя изображают исполнители».

Ополчаясь против театрального «сопереживательства» и мхатовского «психологизма», Эйзенштейн упускал из виду, что вызвать у зрителя определенное психологическое состояние также можно, показывая ему это состояние с экрана или со сцены, над чем много работал К. С. Станиславский. В то же время надо заметить, что это не единственный способ и в ряде случаев нужное состояние можно вызывать и при помощи иных, более сложных, аттракционных воздействий, чего не хотели понять многочисленные критики Эйзенштейна, но что отлично понимал он сам, приведя несовершенную теорию монтажа аттракционов к сложной, многогранной «синэстетической» теории звукозрительного кино.

12 В ранних статьях, представленных здесь, в пятом томе, есть ценнейшие замечания, без которых понимание процесса формирования метода Эйзенштейна затруднено. Таких замечаний много в статье «Наш “Октябрь”» («По ту сторону игровой и неигровой»). Она написана после огромного успеха «Броненосца “Потемкин”», в период работы над «Октябрем», как известно, заказанным к десятилетнему юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, прервавшей съемки «Генеральной линии» — фильма о коллективизации, законченного в 1929 году и вышедшего на экран под названием «Старое и новое».

Особый гнев критики вызвала фраза этой статьи: «По пути “Потемкина” дальнейшей продвижки нет». Эйзенштейна обвиняли, что он отказывается от великих достижений революционного «Потемкина», чтобы низвергнуться в пучину формализма, погубившего «Октябрь». Но из статьи «Наш “Октябрь”», впервые сформулировавшей положения теории интеллектуального кино, так же как из написанных через год «Перспектив» и других статей того времени, явствует, что, поставив в «Стачке» вопрос о новых способах воздействия на зрителя и решив его в «Броненосце “Потемкин”», Эйзенштейн в «Октябре» ставит новые, еще более сложные задачи создания художественных произведений, непосредственно доносящих до зрителя революционные понятия, то есть вовсе не отказывается от завоеваний «Потемкина», а не успокаивается на них, стремится дальше.

Назойливые обвинения в формализме получили отповедь в статье «В интересах формы», статье горькой, иронической и в то же время полной искренности, оптимизма и уверенности в победе истины. Не пугаясь «забривания в формалисты», Эйзенштейн продолжал разрабатывать новые формы для выражения новых идей, озабоченный развитием всей советской кинематографии в целом.

Эти заботы привели Эйзенштейна к необходимости осмыслить путь, проделанный киноискусством, — оценить достигнутое и наметить направление дальнейшего движения вперед.

Внешне появление ряда исторических статей — «Средняя из трех», «Наконец!», «Гордость», «Двадцать», «Единая», «30 лет советского кинематографа и традиции русской культуры» — объясняется юбилеями, которые каждые пять лет, начиная с 1934 года, справляли советские кинематографисты. И хотя Эйзенштейн далеко не всегда приходил к этим юбилеям во всеоружии общепризнанных побед и достижений, все же за осмыслением творческого пути обращались к нему.

Вначале Эйзенштейн шел к осмыслению истории советского кино не как критик-искусствовед, а как художник: исходя из собственного творческого опыта. «Средняя из трех» — это первый опыт его творческой автомонографии, в ней много говорится о театральном, докинематографическом периоде работы, но в ней Эйзенштейну удается установить два важнейших принципа. Первый — это рождение, развитие и достижения советского кино он ставит в прямую связь с Октябрьской революцией и развитием Советского государства: «Основная предпосылка к ведущей роли нашего кино пишется коротко и выражается одним словом: Октябрь. Или двумя: Октябрьская революция. Это было необходимо, и этого оказалось достаточно, чтобы гигантским порывом творческого веления выбросить вперед технически наиболее слабую, но горевшую самым передовым идеологическим энтузиазмом советскую кинематографию на первое место [в] мировой кинематографии». И второй принцип — это стремление советского кино к овладению методом социалистического 13 реализма, который Эйзенштейн понимал как «монументальные синтетические обобщения в образах людей эпохи социализма».

Согласимся, что определение это неполно, неакадемично, отметим, что, как всегда, некоторые конкретные оценки этой статьи индивидуальны, произвольны, но отметим также, что здесь впервые с полной ясностью история кино рассматривается как процесс, порожденный Октябрем и развивающийся по законам социалистического реализма.

К концепции развития советского кино Эйзенштейн вплотную подошел в своем выступлении на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии 8 января 1935 года, текст которого был впоследствии выправлен, дополнен, обработан. Да будет позволено несколько подробнее процитировать его наиболее важные места: «… я условно разделяю нашу кинематографию на три этапа… 1924 – 1929 годы идут под ведущим знаком типажных и монтажных устремлений. Следующий этап — с 1929 по конец 1934 года… шел главным образом под знаком приближения к проблемам характера и драмы, … третий или четвертый этап, как хотите, это тот синтетический этап, который сейчас начался»8*. Это свое деление Эйзенштейн подтверждает и в другом аспекте, в аспекте героев советских фильмов: «Начинается наша кинематография со стихийно-массового “протагониста”, с героя-массы. Затем, к завершению своего первого пятнадцатилетия, стихийно-массовый стиль первого периода начинает индивидуализироваться на экране серией отдельных образов, отдельных фигур»9*.

Таким образом, процесс развития киноискусства, условно разделенный на три этапа, определен с точки зрения преобладающих выразительных средств и с точки зрения метода характеристики человеческих образов, героев.

Эта оригинальная и плодотворная концепция подвергалась критике главным образом по двум линиям: за отрыв развития кино от развития всего Советского государства, Коммунистической партии, революционной культуры и за отсутствие связи с развитием метода социалистического реализма. Несмотря на то, что критика эта была в значительной мере догматичной, так как Эйзенштейн не отрывал и не игнорировал никаких связей, а только лишь не включил эти связи в свои формулировки, он в дальнейшем учел эти замечания. В статье «Двадцать», написанной в 1939 году, он, развивая концепцию, заключенную в статьях «Средняя из трех» и «Наконец!», дает замечательно образную и яркую картину истории советского кино как развития метода социалистического реализма, как борьбу за него: «… двадцать лет движения советской кинематографии неуклонно вели к победе социалистического реализма в кино», причем этот творческий метод рассматривается не догматически, что было распространено в те годы, а гибко, исторично, творчески, как метод, позволяющий широко художественно осмыслить революционную действительность. А в одновременно написанной статье «Гордость» он увязывает развитие истории кино с литературой, скульптурой, живописью, музыкой, восторгаясь синтетичностью молодого, важнейшего и самого массового искусства, искренне гордясь его могуществом и богатством.

Статья «Гордость» тоже подверглась ожесточенной критике, на этот раз за недооценку других искусств, за чрезмерное возвышение над ними кино. Но вряд ли правильно было рассматривать фразу «для каждого из искусств 14 кино является как бы высшей стадией воплощения его возможностей и тенденций» — как попытку заменить все искусства одним лишь кино. Весь творческий путь Эйзенштейна — театрального режиссера, художника-литератора, все его теоретические работы, столь богатые примерами из смежных искусств, говорят о противном. Любя, восторгаясь всеми искусствами, работая в них, Эйзенштейн в статье «Гордость» не думал об их упразднении, а всего лишь рассматривал кино как синтетическое искусство, черпающее из золотых кладовых их общего исторического опыта. Он видел закономерность стремления всех искусств к расширению своих выразительных возможностей, но знал и предел этим стремлениям. И хотя свои прежние «киноцентристские» взгляды на отмирание театра он иронически отвергает, все же огромная увлеченность своим искусством — кино, искусством, открывающим новые возможности в познании мира и человека, делает горделивую мысль о преимуществе кино основой статьи. С этим можно спорить, но как не понять позиции кинематографического художника-новатора, влюбленного в свое искусство, остро ощущающего его неисчерпаемые возможности, ясно предвидящего его увлекательное будущее.

Взаимоотношения Эйзенштейна со смежными искусствами тоже развивались, изменялись. Как известно, свой творческий путь он начинал как художник-плакатист, театральный декоратор и театральный режиссер. Разочаровавшись в 1924 году в развитии возможностей театра, он, в стиле дерзкой категоричности, свойственной всем левым, группировавшимся вокруг Маяковского, Мейерхольда и Пролеткульта художникам, был склонен отрицать театр вообще, махнуть на него рукой. В статье «Два черепа Александра Македонского»10*, носящей следы его размолвки с учителем — Мейерхольдом, он выразился про театр решительно: «Нелепо совершенствовать соху. Выписывают трактор». Еще позднее, в статье «Родился Пантагрюэль»11*, он предостерегал звуковое кино от «мерзейших театральных пережитков», но уже совершенно отчетливо разграничивал эстетические области кино и театра, утверждая тем самым их «сосуществование», взаимовлияние.

Влияние литературы на кино Эйзенштейн никогда не отрицал. Бывали периоды, когда он этого влияния опасался, особенно когда литература страдала догматизмом. Его пресловутый призыв: «Тов. литераторы! не пишите сценариев!»12* был произнесен не в борьбе против литературной основы фильма, против кинодраматургии, как казалось критикам, а в борьбе за профессиональную кинодраматургию, за ее специфику и против рапповских вульгарных теорий.

Но если в ранних статьях полемический задор и лозунговая резкость формулировок позволяли оппонентам Эйзенштейна приписывать ему своеобразный «киноцентризм», ко времени написания «Гордости» (1940) Эйзенштейн уже опубликовал и «Программу преподавания теории и практики режиссуры» (1936), и «О строении вещей» (1939), и другие статьи, в которых совершенно недвусмысленно определил связи кино с литературой.

В 1947 году Эйзенштейн начал большое историческое исследование о влиянии многообразного наследия русской национальной культуры на формирование стиля и метода советского кино, начало которого («30 лет советского кинематографа и традиции русской культуры») публикуется в этом томе. 15 Сама постановка проблемы снимает всякий разговор о «киноцентризме», но, как и все исторические работы Эйзенштейна, эта статья пронизана мыслью о безграничности выразительных возможностей кино.

Интересно, что в момент написания «Гордости» Эйзенштейн как раз работал в театре — ставил оперу Вагнера «Валькирия» и глубоко задумывался не над уничтожением одних искусств другими, а о том, как учиться у старших искусств, и об их синтезе (читайте в этом томе статью «Воплощение мифа»). Он мечтал о разрушении преград между зрителем и художником, между художником и воплощением идеи; он мечтал о разрушении — пространственном, звуковом и световом — рамок, то есть ограничений, свойственных всем искусствам, и оперный театральный спектакль утолял его экспериментаторскую жажду.

В архиве Эйзенштейна сохранились заметки к работе о синтезе искусств (ЦГАЛИ, ф. 1923). Необработанность их не позволяет полностью включить их в один из томов, но основные мысли их удивительно интересны. Стремление к синтезу искусств в разных формах, и особенно в звукозрительном кино, Эйзенштейн считал особенностью социалистического мировосприятия человека. Он писал: «Если живопись, скульптура и архитектура сейчас становятся на путь синтетического слияния пластических искусств в социалистическом жилище и ансамбле социалистического города, то искусства, в одно и то же время пространственные и временные, пластические и звуковые, впервые в истории сливаются в подобную же полноту синтетического зрелища в тонфильме эпохи социализма». И далее: «Таких масштабов, полноты и органической внутренней слитности при такой народности, массовости и доступности не снилось прошедшим векам». Стремление к синтезу он видел в эпохи подъема — в античности, в Возрождении, во времена Великой французской революции. И, наоборот, в реакционном буржуазном искусстве он видел тенденции к «дезинтеграции, распаду». Одним из первых эстетиков Эйзенштейн пришел к мысли об исторической и политической закономерности синтеза искусств.

Итак, критика статьи «Гордость», как всегда, не отвратила, не отпугнула Эйзенштейна от исследования истории советского кино. Во всех его крупных работах, начиная с «Вертикального монтажа», разбросано множество ценных мыслей, по которым можно судить, как, идя в теории к верному пониманию синтетического характера кино и его полифонической сущности, Эйзенштейн шел к верному пониманию истории — как процесса художественного постижения действительности, развития выразительных средств молодого искусства, овладевающего методом социалистического реализма.

Воззрения зрелого Эйзенштейна выражены в статьях «30 лет советского кинематографа и традиции русской культуры» и «Единая», которые были написаны примерно одновременно, в сентябре — ноябре 1947 года, причем вторая статья вполне может рассматриваться как обобщающее заключение к первой.

В статье «Единая» сделана интересная попытка проследить историю советского кино по трем основным руслам, по трем жанрово-тематическим потокам: современному, историко-революционному и историческому. Действительно, в критике и тематическом планировании фильмов тех лет такое деление было общепринятым, и Эйзенштейн не без успеха применил его. Этот впервые примененный им метод нашел дальнейшее развитие в работах советских киноведов сороковых-пятидесятых годов, в частности в трехтомных «Очерках истории советского кино» Института истории искусств Академии 16 наук СССР, 1956 – 1961. Жанрово-тематический метод в искусствоведении, конечно, не единственно возможными даже не лучший, но историю недалекого прошлого, еще не разработанную в деталях и не обобщенную отдаленностью лет, — так писать легче и удобнее. Поэтому статья «Единая» должна быть признана некоей ступенью в развитии советского киноведения.

Конечно, не все в ней, так же как и в статье «30 лет», верно. Можно и нужно спорить с оценкой Эйзенштейном русского дореволюционного кино, которое он никогда не изучал и оценивал презрительно. Можно и нужно спорить с оценками некоторых фильмов, высоко поднятых в конце сороковых годов и резко раскритикованных в конце пятидесятых. Можно, наконец, дополнять некоторые формулировки Эйзенштейна на основе работ советских искусствоведов пятидесятых и шестидесятых годов. Но необходимо понимать, что исторические воззрения Эйзенштейна легли в основу современных работ советского киноведения, определив их собой.

На формирование исторической концепции Эйзенштейна несомненно повлияли работы других советских киноведов и кинокритиков, а также фильмографические начинания, проводимые в Гос. Институте кинематографии с конца тридцатых годов и возобновленные после войны, — словом, развитие советского киноведения. К делу изучения истории советского кино Эйзенштейн старался привлечь театральных критиков И. И. Юзовского, Б. И. Ростоцкого, а также молодых кинокритиков, печатавшихся в журнале «Искусство кино» и в газетах. Совместно с С. И. Юткевичем, Г. А. Авенариусом, Г. М. Козинцевым, М. Ю. Блейманом он выпустил два сборника, посвященных творчеству классиков американского кино — Давида Уорка Гриффита и Чарльза Спенсера Чаплина. Создание научной истории советского, так же как и мирового кино Эйзенштейн рассматривал как дело коллективное. Но несомненно, что во всех этих начинаниях он играл основополагающую роль, не только объединяя и вдохновляя, но и направляя своих сотрудников. Его эрудиция, авторитет и, главное, умение сочетать практику искусства, художественное творчество с теорией и историей сделали его основоположником советского научного киноведения. В годы, когда о специфике искусства было принято отзываться пренебрежительно как об измышлениях формалистов, когда закономерности развития, хронология, да и корневые процессы развития искусства механически подменялись процессами и датами истории всего советского общества, Эйзенштейну удалось найти место киноискусству в общем потоке социалистической культуры и оттенить специфические особенности его пути.

В 1947 году Эйзенштейн при содействии академика И. Э. Грабаря организовал и возглавил сектор истории кино в Институте истории искусств Академии наук СССР. Как он гордился этим своим достижением! «И не удивительно, — писал он, — что именно в нашей стране, и только нашей стране — и как раз в знаменательный отрезок времени между юбилеем восьмисотлетия Москвы и тридцатилетия Октября — впервые в мире, Академия наук — Академия наук СССР — учреждает в недрах своих сектор по изучению истории кино…».

Пишущему эти строки посчастливилось работать под руководством Эйзенштейна над программой-проспектом многотомной «Истории советского киноискусства», которую должны были коллективно создавать сотрудники этого сектора. В стремлении охватить как можно больше фактов, фильмов, имен, не упустив никого и ничего талантливого, Эйзенштейн был очень строг в отборе важного, первостепенного, движущего искусство вперед. В оценке 17 собственного творчества, собственных картин он был совершенно лишен тщеславия — требовал глубокой критики, но был лишен и ложной скромности — спокойно анализировал достигнутое. В стремлении увязать каждое направление, каждый заметный фильм с явлениями всей советской, а по возможности и мировой культуры, а также с жизнью нашего народа, нашей партии и государства Эйзенштейн всегда уделял пристальное внимание закономерностям развития выразительных средств кино, его образной структуры, тематики, жанров, стилистических приемов. Основываясь на общей для истории советского народа периодизации, он рассматривал и свои, внутренние периоды развития кино: немой, звуковой и звукозрительный, то есть углублял и увязывал с общеисторическим процессом то, что впервые предложил в своем выступлении 1935 года.

В небольшой статье «Всегда вперед!», написанной вместо послесловия к так и не состоявшемуся сборнику статей, Эйзенштейн развил и уточнил основные мысли «Гордости», изложив их гораздо более зрело, ясно и верно. Он считал, что кино — это «чудесная новая разновидность искусства, ставившая в одно целое, в единый синтез и живопись с драмой, и музыку со скульптурой, и архитектуру с плясом, и пейзаж с человеком, и зрительный образ с произносимым словом». Он связал появление кино и его эстетическое осмысление с историей человеческого художественного творчества всех эпох и народов и с восторгом и уверенностью смотрел в его будущее.

Вскоре он умер. Не закончив «Ивана Грозного», не завершив своих больших теоретических работ, не поставив точки даже на плане коллективной «Истории киноискусства». В последующие годы нам, его ученикам, не приходилось и думать о прямом следовании по его пути. Преградой была догматика. Мы кидались от примитивной эмпирики к громогласной публицистике, не столько анализировали, сколько оценивали, воспевали или отвергали. Теперь, когда советское киноведение широко и уверенно движется вперед, исторические статьи Эйзенштейна наряду с его теоретическими трудами и в непременной связи с ними ложатся в основу киноэстетики социалистического реализма.

Это не значит, что все оценки Эйзенштейна бесспорны, что из его горячих, страстных, неразрывно связанных со временем, в которое они писались, статей нужно делать некую новую Библию. Эйзенштейн был не только ученым-эстетиком и историком, но и критиком, публицистом. И это особенно ярко сказывается в его рецензиях и портретах.

В статье «Крупным планом», предназначенной для первого номера вновь открывшегося после войны журнала «Искусство кино», Эйзенштейн, основываясь на делении киносъемок на общий, средний и крупный планы, выражающие различные точки зрения на явления, остроумно переносил это деление на методы кинокритики, вернее, на критические жанры, на способы разбора и оценки фильмов. Общим планом он называл публицистические статьи газет о фильме в целом, о его социальных качествах; средним планом — рецензии, очерки, рассчитанные на популяризацию фильма среди зрителей; крупным планом — профессиональный, эстетический анализ. Сам он владел всеми тремя способами.

Блестящие образцы критики «крупным планом» содержат теоретические исследования Эйзенштейна. В настоящем томе собраны отзывы, выполненные средним и общим планам.

Рецензии Эйзенштейна подкупают в первую очередь своей заботливой Доброжелательностью, кровной заинтересованностью в том, чтобы поставленные 18 в фильме художественная и политическая проблемы целиком дошли до зрителя. Поэтому Эйзенштейн часто связывает свои отзывы о фильмах с текущим политическим моментом, любит формулировать идею, тему фильма, говорить о его задачах. И вместе с тем он очень чутко улавливает и передает художественные особенности фильма, связывая их с проблемами развития кино. Сколько тонких замечаний о комическом содержит неопубликованная рецензия на «Стяжателей» («Счастье») А. Медведкина. Как точны замечания об актерской работе Щукина над образом Ленина в статьях совершенно «общего плана», опубликованных в центральных газетах. Как много мыслей о поэтике документального фильма содержит рецензия на «Освобожденную Францию» С. Юткевича.

Но особый интерес представляют статьи «крупного плана», например «Мистер Линкольн мистера Форда». Она содержит великолепные мысли о сущности биографических картин, тонкий анализ изобразительной трактовки фильма, актерской игры, режиссерских приемов. Вряд ли можно полностью разделить восторженность оценок Эйзенштейна, но нельзя не заразиться юношеской увлеченностью великого мастера, его влюбленностью в фильм.

Мне кажется, что нередко Эйзенштейн увлекался и преувеличивал достоинства фильмов (например, фильмов «Крестьяне» или «Страна Советов»), но какой критик не знает за собой этого? Обрадовавшись чему-то удачному, соответственному моменту, совпадающему с твоими ощущениями, чаяниями, настроениями, кто из критиков не перехваливал произведения, потом забытые или даже осужденные?

Свои критические отзывы Эйзенштейн часто связывал со злобой дня, охотно он откликался на текущие события непосредственно, прямо, то требуя вмешательства комсомола в дела деревни, то обличая фашизм, войну, то обращая страстные слова дружбы, гнева, справедливости к мировой общественности, к американскому народу, к Советскому правительству. Он был хорошим газетчиком — оперативным, чутким к биению современности, умеющим писать ярко, остро, задорно.

Как всякая публицистика прошлых лет, некоторые статьи Эйзенштейна покажутся сейчас устаревшими, чуть старомодными. Но это может служить доводом в том, что в свое время они были своевременны, уместны. Взять, например, статью «Единая», которая была написана к тридцатилетию Октября, но по неизвестной причине осталась неопубликованной. Ее начало не содержит, казалось бы, ничего оригинального, но как расправляет она крылья, каким широким оказывается ее нравственный и политический диапазон, когда Эйзенштейн заговаривает о своем поколении, о его озаренности Октябрем и о его задачах в будущем. Мысли о «суперсонной», то есть сверхзвуковой авиации сейчас могут показаться устаревшими., но мечта опрокинуть всю систему выработавшегося представления о времени и пространстве — дерзка и увлекательна. Эту статью вполне можно сравнить с выступлением А. П. Довженко на Втором съезде писателей. Довженко мечтал о полетах в космос. Эйзенштейн мечтал о полете в коммунизм.

Ему были доступны и мировые масштабы, и дерзкий полет сверхзвуковой и сверхсветовой мечты, но не чуждался он и дел малых, повседневных, прозаических, например организации кинопроизводства. Его острые, дискуссионные, полемические статьи об этом в свое время гремели: «Догнать и перегнать», «Даешь Госплан», «Конец мансарде». Теперь они интересны, пожалуй, лишь для историков: слишком изменилась, ушла вперед техника кинопроизводства, но все же «Можем», «Разумное мероприятие», «В энтузиазме — основа 19 творчества», написанные на производственные темы и помещенные в этом томе, сохранили свое значение и посейчас. Эйзенштейну было глубоко чуждо индивидуалистическое пренебрежение к производству. Великий художник — он был опытным, дисциплинированным и гибким производственником, осознавшим коллективный характер творчества в кино и умевшим ценить усилия и мастерство каждого сотрудника.

Не менее чужда была Эйзенштейну анархическая позиция неуправляемости художника, ненужности для него руководства. Он требовал и планирования творчества, и постоянного, рачительного руководства, рачительного, но не насильственного, не грубого, а умного, художественного. В набросках речи на производственном совещании, озаглавленных «Нет повести печальнее», он писал: «Пока не будут человеки и человеческое обращение, а механистическое вымещение на людях постановлений — ничего не будет». И далее: «Чего хочет творческий работник? Доверия к своей работе и возможности творить»13*. В черновых заметках «Земля наша обильна… но порядка в ней нет» он с горечью пишет: «Монахами руководят иеромонахи. Инженерами — старший инженер. Учеными — наиболее авторитетный научный работник. И даже зубрами — самый лохматый, но непременно зубр, а не какаду. Нами же — с точки зрения творческой квалификации — “невесть кто”. Милые люди. Хорошие хозяйственники. Должно быть, блестящие администраторы. Но дяди, говорящие на других языках. Результативному столпотворению вавилонскому удивляться не приходится». И он смело, ответственно, горделиво требует привлечения к руководству кинематографией — творческих работников. Но с той же объективностью, с той же прямотой он говорит и что «засорение рядов творческих кадров неимоверно», что необходим отсев, изобличение творчески несостоятельных людей.

В наших непрекращающихся организационных и реорганизационных бедах прислушаться к голосу Эйзенштейна просто необходимо, поучиться у него общественному темпераменту, гражданственности и прямоте — спасительно.

Общественная активность, горячая жажда деятельности и широта интересов Эйзенштейна очевидна и когда читаешь его очерки и заметки, посвященные современникам, главным образом людям искусства. Они объединены нами в разделе «Портреты и наброски», охватывающем более чем двадцатилетний период, с 1926 по 1947 год, то есть весь период его литературно-публицистической деятельности.

Портретные зарисовки А. М. Горького, Анри Барбюса, В. В. Маяковского, В. П. Чкалова, Ч.-С. Чаплина написаны для газет в связи с памятными датами — порой радостными, порой печальными. Все они овеяны чувством глубочайшего уважения к людям творческого подвига, отдавшим всю свою жизнь служению любимому делу. Для каждой, даже самой маленькой заметки Эйзенштейн находит свежие и оригинальные слова, обычно основанные на личных впечатлениях, наблюдениях, встречах.

Словно крупным планом показывает Эйзенштейн дрожащие от волнения пальцы Горького, читавшего свой сценарий, серую щетину, серые орлиные глаза Гриффита, случайно встреченного в гостиничном холле, папиросу на губе Маяковского, тростниковую стройность Довженко, угрюмую трепетность Коллинза. Неожиданно, парадоксально, но пронзительно верно сравнение Чаплина… с волком, а в другой статье еще более точно… с ребенком!

20 Эйзенштейн как бы впивается глазами в человека, старается проникнуть в его душу, испытывая к нему требовательный, нетерпеливый, горячий и всегда доброжелательный интерес.

Особенно охотно, подробно и любовно пишет Эйзенштейн о людях, с которыми он сотрудничал, которых, следовательно, мог наблюдать в работе, в творчестве. Все равно, будь это гениальный композитор Прокофьев, перед творческой щедростью и деловитой точностью которого Эйзенштейн преклоняется, будь то ближайший сотрудник и друг — Эдуард Тиссэ, которого Эйзенштейн называет глазом и сердцем своим, или работники скромные — портные, гримеры, монтажницы, которые и в титрах фильмов не упоминаются, Эйзенштейн ко всем равно внимателен, всем равно благодарен: он сотрудничал, сотворчествовал с ними, а что может теснее сблизить людей? Полюбив человека, Эйзенштейн оставался ему верен до конца. Каким восторгом, какой благодарностью за талант, за сотворчество пронизана его большая статья о Юдифи Глизер, которая вместе с М. М. Штраухом работала с Эйзенштейном в театре Пролеткульта, а потом над комедией «МММ», которую так и не удалось завершить! Как остро и с каким уважением написал эссе об эссеисте Иване Александровиче Аксенове, сначала преподавателе, потом сотруднике, потом исследователе творчества Эйзенштейна. Как дружески и тепло написал очерк о журналисте Михаиле Розенфельде и фотографе Дебабове. Оба они участвовали — один писал репортажи, другой делал рекламное фото — в работе над «Бежиным Лугом», работе, которая так трагически закончилась, но тем больше любви и благодарности к доброжелателям осталось в сердце Эйзенштейна.

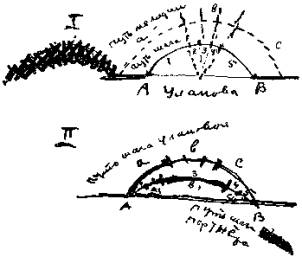

До последних своих дней Эйзенштейн слышал упреки в недооценке творчества актеров. Даже после его смерти актер, им глубоко любимый и широко прославленный, — Н. К. Черкасов в своих мемуарах осуждал методы его работы с актерами. Но если вчитаться в написанные в самый разгар «типажных» увлечений строки о киноактрисе А. С. Хохловой или гораздо более поздние заметки о театральном артисте Б. Н. Ливанове или о балерине Г. С. Улановой — разве не станет понятно, что Эйзенштейн всегда глубоко ценил и тонко понимал актерское творчество?

Начиная с теории «типажа», направленной против актерских штампов, за приближение фильма к реальной действительности и сыгравшей поэтому положительную роль в развитии советского кино, Эйзенштейн рассматривал творчество актера всегда в связи с другими компонентами фильма, в синтетическом единстве полифонического произведения киноискусства. Он не считал актера гегемоном, не собирался «умирать в актере», но прекрасно разбирался и в психологии актерского творчества и в методах работы режиссера с исполнителями ролей, создателями человеческих образов.

С живым чувством написаны Эйзенштейном портреты режиссеров, с которыми он работал рядом, плечом к плечу в павильонах «Мосфильма» или сталкивался на совещаниях, просмотрах, дискуссиях: Довженко, Ромм, Пырьев получили точные и яркие характеристики. Порой некоторые фильмы этих мастеров переоценены, порой Эйзенштейн не может скрыть своего неприятия других фильмов, однако он всегда стремится оценить творчество своих коллег объективно, подчеркнуть в нем лучшее, найти ему достойное место в общем процессе развития киноискусства.

Эйзенштейн был совершенно лишен чувства творческой зависти или конкуренции. Он радовался чужим достижениям как своим собственным, и, если к нему не заходила «праздношатающаяся фея» из его статьи «Мистер 21 Линкольн мистера Форда» и не предлагала ему стать по мановению ее палочки автором любого понравившегося ему чужого фильма, — радость от существования прекрасных фильмов, кем бы они ни были поставлены, Эйзенштейн испил полной чашей. Это драгоценное качество позволяло ему быть замечательным педагогом, Учителем с большой буквы, умеющим радостно и щедро выявлять, развивать чужие мысли, способствовать оформлению творческих замыслов своих учеников и друзей.

Педагогическая деятельность Эйзенштейна ждет своих исследователей. В предыдущих томах широко представлены стенограммы его лекций во ВГИКе (Гос. институте кинематографии, именовавшемся то так, то еще Высшим или Всесоюзным). Воспитанию молодых режиссеров Эйзенштейн отдавался всей душой, безраздельно, самозабвенно.

В общении с молодежью, со студенчеством топил он личное горе, личные неудачи — и невозможность завершить «Да здравствует Мексика!», и гибель «Бежина Луга», и незавершенность многих, очень многих замыслов. Ими он делился с учениками, щедро отдавая им самые сокровенные художественные открытия и изобретения. Большинство основных его работ — «Вертикальный монтаж», «Неравнодушная природа» — были проверены, испытаны на студенческой аудитории, а «Монтаж», «Книга о режиссуре» рождались из стенограмм его лекций.

Работе с молодыми посвящено немало и публицистических статей. Мы публикуем «Письмо в ГИК», написанное в Соединенных Штатах Америки в нелегкую годину, когда на досъемку «Мексики» уже не оставалось денег, а неумолимое руководство советским кино все настойчивее и жестче требовало возвращения. Письмо студентов режиссерского факультета, мечтавших об учении у Эйзенштейна, несказанно обрадовало и ободрило его. Другие статьи и варианты учебных программ, значение которых уменьшилось с течением времени, мы не публикуем, но тем интереснее привести отрывок из «Заметок о молодых кинематографистах», напечатанных в «Правде» за несколько дней до начала войны (16 июня 1941 года).

«В Европе и Америке, где мне приходилось довольно часто рассказывать о воспитании в Советском Союзе молодых творческих кадров, маститые иностранные коллеги никак не могли понять, почему у нас старшее поколение киномастеров воспитывает молодежь. “Ведь они потом будут отбивать у вас же хлеб!” — говорили эти люди, опасающиеся при встрече друг с другом даже думать о собственных планах из страха, как бы собеседник не украл их.

Первый ответный довод они понимали легко: хлеба в нашей стране хватит на всех, а спрос на зрелища весьма велик.

Сложнее иностранным коллегам было понять другое важное обстоятельство: работа мастеров с молодежью, и не только с молодежью своего “собственного” театра или студии, есть яркий показатель того, что в своей творческой деятельности советский художник так же последовательно преодолевает и преодолел “собственнический” инстинкт, как в сознании нашей страны в целом преодолен культ частной собственности».

В архиве Эйзенштейна сохранились черновые наброски отчасти на русском, отчасти на английском языках, в которых он вспоминает о своих умерших и погибших в годы Великой Отечественной войны учениках. Сырые, поспешные, совсем не обработанные литературно, заметки эти полны отеческой заботы и горя. И как всегда, Эйзенштейн поднимает свои личные переживания до уровня общественных, общечеловеческих: «Многим нужно 22 внимание и участие, — пишет он. — И сейчас, как никогда, священным долгом нашим должна быть забота о человеке. Забота о людях, которых война поставила на дальнейшее продвижение и сохранение кинокультуры. Вывести в сохранности и творческой мощи наши кадры кинематографистов из годов мировой бойни — такая же наша почетная и героическая задача, как задача полководца вывести из окружения свои полки» (ЦГАЛИ, ф. 1923).

Да, он был и отцом и полководцем молодой советской кинематографии, и не только его гений, не только его эрудиция, но и его величественная устремленность в будущее, его мужественная ответственность перед лицом истории за судьбы родного искусства — делают неумирающим, актуальным, вечно современным его наследие.

Перед лицом культуры будущего, перед грядущими поколениями людей стоит Эйзенштейн — не человек Возрождения, а истинный человек социализма — труженик, новатор, творец. И пусть к его многочисленным званиям — режиссер, теоретик, художник, драматург, педагог — этот том прибавит еще три: историк, критик, публицист.

23 КРИТИЧЕСКИЕ

И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ СТАТЬИ

1926 – 1947

25 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

(Вместо

предисловия)*

Конечно, трудно найти более пошлое название для сборника статей о кино, нежели то, которое здесь стоит заголовком.

Есть такие сборники «Речи и тосты на всякие случаи жизни», где учат, как надо в речах обращаться с невестой в зависимости от того, за кого она выходит замуж.

Если за садовода — говори о «нежнейшем цветке». Если за охотника — о «робкой лани». Если за купца — о «драгоценнейшей жемчужине». Если за архитектора — то о «стройности домашнего очага», а если за музыканта — то о «жизненном дуэте». Педагог, юрист, почтовый чиновник, лесничий, врач, банкир и т. д. и т. д. — каждый найдет в таком сборнике какого-нибудь В. Д. Эфенди (Спб., 1900) изящное упоминание его профессиональной принадлежности в соответствующем свадебном тосте. К нему и отсылаем читателя, несомненно, заинтересовавшегося этим пантеоном пошлости.

На первый взгляд так же пошло звучит заглавие сборника.

Но здесь оно, к сожалению, глубоко мотивировано.

И в нем заключена основная моя беда.

Вернее, беда большинства моих высказываний о кино.

Я поступал всегда очень скромно: брал ту или иную черту или сторону киноявления и старался в ней по возможности обстоятельно разобраться.

Брал ее «крупным планом».

Но законы кинематографической перспективы таковы, что таракан, снятый крупным планом, с экрана кажется во сто раз страшнее, чем сотня слонов — общим планом.

26 Такой же закон довлеет и широко за пределами кино.

А потому мои работы и рассуждения о частных сторонах того или иного киноявления — взятого крупным планом — казались часто поглощающими всю проблему кино, ибо задевали внимание больше, чем рассуждения о «кинематографе в целом», взятые общим планом или, попросту говоря, поверхностно.

Слишком в кинописаниях господствуют «взгляд и нечто», и потому так пугают мои «тараканы крупным планом».

Такой зверинец крупным планом и сейчас перед читателем в этом сборнике статей, частично просто собранных, частично обработанных, частично написанных специально.

И прошу я читателя об одном: не поступайте ни со всем собранием статей, ни с отдельными его статьями так, как поступали в недалекое и недоброе время со сценариями о деревне, вопрошая про каждый из них: а где же промкооперация? а где прополка? а почему не показана выжеребка? а как с повышением удойности? а почему нет показателей яйценоскости?

Читайте в статьях то, что в них есть, и не ищите того, о чем они не пишут.

Ищите в статьях то, про что они написаны, а чего среди них нет и о чем в них не сказано, так про то найдутся люди другие, чтобы написать.

27 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КИНО

29 БУДУЩЕЕ СОВЕТСКОГО КИНО*

Может быть, не совсем удобно именно мне выступать в качестве «провозвестника будущих судеб» советской кинематографии, потому что я являюсь достаточно непримиримым сторонником одной из линий советской кинематографии.

Подобных линий в развитии советского кинематографа имеется три.

Первая — которая производит картины под заграничные, совершенно не заботясь о нашем материале, о нашей идеологии и о тех требованиях, которые мы предъявляем кинематографу.

Вторая линия — линия, приспособляющая опыт и приемы заграничного кино, в большинстве по строю и формам идеологически мало нам отвечающие, мало подходящие и к специфичности нашего содержания, но удобные на предмет перелицовки под наш спрос.

Третья линия пытается, исходя из новых социальных предпосылок нашего строя, материалистическим и марксистским подходом к киноискусству и к задачам искусства вообще наметить совершенно иные приемы, резко отличающиеся от общепринятой кинотрадиции.

О судьбах этих трех направлений?

Конечно, фактически, как за всяким приспособленчеством, ближайшее будущее останется, хоть этого и не должно быть, за второй линией.

Я полагаю, что наибольшее количество картин пойдет именно в формах, подражающих западноевропейским «Парижанкам»1 и «Варьете»2, но работающих на нашем материале. Это наиболее 30 легкий путь и наиболее симпатичный для широкой и консервативно настроенной публики и также наиболее доступный к восприятию.

Что касается первой линии, то нужно надеяться, в особенности в связи с имеющим быть партийным совещанием о кино в январе месяце 1928 года3, что ей наконец будет дан решительный отпор и впредь она будет ограничена в том пышном расцвете, какой имеет место сейчас.

По третьей линии предстоит еще глубокая и упорная борьба, ибо по этой линии возникает целый ряд новых и трудных задач.

Мы уже знаем пути оформления картин на массовые проявления в совершенно ином разрезе, чем это сделано хотя бы американским кинематографом. Ясно, что на этом успокоиться мы не можем, и сейчас, когда идет установка не только на коллектив как на таковой, поскольку внимание обращается на слагающие единицы коллектива, то рефлекторно массовое проявление должно замениться проблемами индивидуально-психологическими.

Сейчас задача наша состоит в том, чтобы найти такой же правильный путь для дискуссионной расшифровки, а не для изображения целого ряда психологических потрясений, которые происходят в ряде возникающих бытовых фигур. И в частности, здесь многое должно быть дано и заново пересмотрено в вопросе об исполнителе. Нужно сказать, что, несмотря на то, что ближайшее будущее идет под знаком профессионализации и квалификации актера, все-таки думаю, что так называемый «типаж» должен оправдать ту точку зрения, которая в свое время сказана была о рабочем театре и там не оправдалась: а именно, что «только рабочие могут играть рабочих»4; точку зрения, относящуюся к тому периоду, когда вообще много ошибочно теоретизировали и мудрили по вопросу о театре. К тому забавному периоду, когда считали, например, что «Саламанкская пещера»5 — самая необходимая для рабочего класса пьеса. Как я писал уже раньше, я думаю, что точка зрения о рабочем и крестьянском исполнителе как единственном способном являть бытовое проявление соответствующей среды должна целиком себя оправдать и реабилитировать в кино.

В этом отношении кое-какой опыт уже имеется, и в дальнейшем нужно будет, исходя из этого положения или, вернее, пользуясь этим положением, пересмотреть вообще строй бытовых и психологических вещей, строить совершенно иначе и вещи и задания, исходя из абсолютно нового исполнительского материала — человека с натуральными проявлениями, а не изобразительно-актерскими.

Новое понимание психологической роли и деятельности фильма основным положением устанавливает, что важно провести через ряд психологических состояний аудиторию, а отнюдь не показывать ей ряд психологических состояний, в каковых себя изображают исполнители.

31 Но большой вопрос, правилен ли этот путь вообще и имеем ли мы право далее обращаться к аудитории со столь примитивными и кинематографически сомнительными приемами, как театральное «сопереживательство». Полагаю, что почва теоретически достаточно взрыхлена, чтобы стать на этот совершенно новый путь психологической обработки аудитории. И сейчас время за практическим экспериментом. От слов к делу.

Это приблизительно то, что можно сказать о художественной кинематографии.

Конечно, самое серьезное внимание должно быть обращено на научно-хроникальные пути кинематографии, которым до сих пор уделялось чрезвычайно мало внимания.

Характерно, что такая богатая в организационном отношении страна, как Германия, сейчас под влиянием американцев приостанавливает производство культурных фильмов. В Германии существует ряд театров специально для научно-культурных постановок. Теперь эти театры уничтожаются, так как, конечно, еще более выгодно прокатывать слезоточивые вещи, нежели культурные. Поставить же у нас на должную высоту культурные и научные фильмы — одна из первых и боевых задач.

В конце первого десятилетия советской кинематографии замечается все же резкий переход от художественной «в себе», пусть даже агитационной картины к совершенно иному использованию так называемых художественных, то есть эмоционально воздействующих приемов.

Взять хотя бы тенденцию, в которой строилась еще не вышедшая «Генеральная линия»: не как самостоятельная картина «с тенденцией», а как эмоционально оформленный ряд сельскохозяйственных положений.

Заострением в подобных вопросах установок и более научной и подробной разработкой вопросов воздействия на аудиторию удастся все-таки со временем свалить непременную гегемонию актера.

В поисках разрешения проблемы киноактера большинство прозевывает те колоссальные возможности, которые лежат вне его, — возможности более совершенные как чисто кинематографические, так и пропагандистски-утилитарные.

32 НАШ «ОКТЯБРЬ»

По ту сторону игровой и неигровой*

Из двух дерущихся — прав обычно третий.

Сейчас на ринге:

игровая — неигровая.

Значит, правда за третьей.

За внеигровой.

За кино, ставящим себя по ту сторону от игровой и не игровой.

За кино, стоящим на своих ногах, со своей, еще пускай не обозначенной, терминологией.

Фильмовое направление, ставящее себя вне этого противопоставления, вступает совершенно законорожденно и своевременно.

К моменту стопроцентной победы лозунгов предшествующего этапа. К моменту общепризнанности их. К моменту доведения этих лозунгов через этапы очевидности, опошления, трюизма — до этапа абсурда.

В такой момент обыкновенно происходит диалектическое опрокидывание подобного этапа резко противоположным.

Теоретическое новшество — «неигровая» — в свое время сменило сюжет на факт.

Иллюзию на материал.

На смену эстетической фетишизации пришел фетишизм материала.

Но фетишизм материала — это еще не материализм.

Он остается в первую очередь все же фетишизмом.

Когда вопрос гегемонии «материала» перешел во всеобщее потребление, в кликушечный вопль, в «культ» материала — пришел конец материалу.

33 И новая страница имеет развернуться под резко обратным лозунгом:

ПРЕЗРЕНИЕ К МАТЕРИАЛУ14*.

До чего жутко звучит с непривычки.

Но.

Рабы машины становятся хозяевами машины.

Рабы материала — становятся использователями материала.

Если над предыдущим периодом довлел материал, вещь, сменившие «душу и настроение», то последующий этап сменит показ явления (материала, вещи) на вывод из явления и суждение по материалу, конкретизируемые в законченные понятия.

Кинематографии пора начать оперировать абстрактным словом, сводимым в конкретное понятие.

Новый этап пойдет под знаком понятия — под знаком лозунга.

Период «натурального хозяйства» в кинематографии приходит к концу.

Игровое — «Я ревную» («Варьете»1), промежуточное — «Мы боремся» («Потемкин») и неигровое — «Я вижу» («Шестая часть мира» и «Одиннадцатый»2) — остаются на уже оторванном листке календаря.

К тому же — материал как материал отказывается работать дальше.

Материал начинает выдерживать только в условиях «экзотизма».

В «Одиннадцатом» уже мучительно смотреть машины.

Засъемка, монтаж и использование материала работающей машины становится у нас традиционными, как Рунич и Худолеев3.

А было время, когда кручение колес машины «как таковое» являлось исчерпывающим.

Сейчас лозунги вокруг машины усложнились — усложнены взаимоотношения вокруг машины.

А колеса крутятся по-прежнему однозначно.

И «как таковые», как материал не могут дать больше того, что имеют, как принято выражаться о самой прекрасной девушке.

Период возни с материалом был периодом осознания монтажного куска как слова, иногда — буквы.

«Октябрь» в некоторых частях своих пробует делать следующий шаг, пробует подыскать речь, строем своим уже целиком отвечающую подобной словесности.

Сферой новой кинословесности, как оказывается, является сфера не показа явления, ни даже социальной трактовки, а возможность отвлеченной социальной оценки.

34 В примитивах — это линия арф и балалайки. Дискредитирование богов. «За что боролись» — над грудами оптом заготовленных георгиевских крестов. Корниловская реставрация. Развенчания Зимнего дворца — «морального» его разгрома в штурме и т. д.

Прием оказался на первых порах связанным с элементами зубоскальскими и работает пока в области обрисовки «противника».

Остальное держалось в более или менее патетической традиции предыдущих работ.

Но если двойственность вещи ослабляет ее, может быть, ударность в целом, то подобный диалектический разлом отраден другим.

Тем, что он свидетельствует о жизнеспособности. Тем, что он имеет перспективу. Что в нем уже есть и вексель и гарантия на вещь будущего.

Надо не забывать, что уравновешенная цельность «Потемкина» расплачивалась за максимальный эффект — предельным исчерпыванием пути своего стиля.

По пути «Потемкина» дальнейшей продвижки нет. Могут быть только вариации в тех же приемах на иные, может быть, темы.

<И нужно помнить, что целостности «Потемкина» явились за счет предшествовавшей «Стачки», тоже двойственной, тоже диалектической.

Мне вскользь пришлось слышать мнение, что в «Октябре» пропал стиль «Потемкина» и что «Октябрь» продолжает стиль «Стачки».

Это абсолютно безграмотная точка зрения.

Не стиль он продолжает, а помимо самостоятельной роли как вещи он еще играет роль «Стачки» по отношению к следующей вещи, которая пока что имеет быть.>

Вещи, в которой уже, может быть, удастся подойти к настоящему чистому кинематографу — кинематографу по ту сторону игровой и неигровой, но одинаково отстоящему и от «абсолютного» фильма.

Нащупав, что такое слово, образ, речевой фрагмент киноязыка, мы можем теперь начинать ставить вопрос о том, что и как кинематографически выразимо.

Это будет сфера изложения понятия, освобожденного от сюжета, от примитива: «любовь, как я люблю», «усталость — усталый человек».

Это будет искусство непосредственной кинопередачи лозунга. Передачи столь же незасоренной и прямой, как передача мысли квалифицированным словом.

Эпоха непосредственной материализации лозунга на смену эпохе лозунга о материале.

Хребетность лозунга для наших киновещей, по крайней мере частично наших, а не только «лояльных», отнюдь не может служить отводом для излагаемого здесь.

35 Пора научиться делать вещи непосредственно из лозунга.

Сменить формулу «исходя из материала» на формулу «исходя из лозунга».

После «Октября» мы можем занести руку на попытку подобного разрешения проблемы. Постарается решить эту проблему следующая наша вещь.

Это не будет «Генеральная линия». «Генеральная линия» в том же формальном уровне современница «Октября». На нее выпадет роль популяризации частичной зауми «Октября» в приближении этих приемов к большей общедоступности вообще.

Попытку разрешения этой громадной и труднейшей проблемы, прокламируемой «Октябрем», сумеет принести лишь следующая наша (плановая) капитальная работа.

Потому что только в таких путях мыслится разрешение задач, которые она себе ставит.

«Капитальный» этот труд будет делаться по «либретто»… К. Маркса и будет именоваться —

«КАПИТАЛ».

Сознавая необъятность этой темы в целом, мы в ближайшее время приступаем к отграничению того, что из этой темы может быть кинофицировано в первую очередь.

Эта работа будет вестись совместно с историком А. ЕФИМОВЫМ4, нашим консультантом по сценарной разработке «Октября».

36 ПРЕДИСЛОВИЕ

[К книге Гвидо Зебера «Техника кинотрюка»1]*

Советская кинематография находится в настоящий момент в самой любопытной стадии своего развития.

Больше того.

Я думаю, что только сейчас мы можем начать догадываться о тех путях, которые создадут кинематографию действительно советскую, то есть кинематографию, не только по классовой принадлежности противоположную буржуазной, но и категорически отличную по самой своей методике. Мною как-то высказывалась мысль, что кинематография, начав свой пробег с использования литературной бульварщины (детективно-сюжетный жанр) — через систему высококвалифицированного театра (система «старов» и «ведетт»2), немецких живописных фильмов (от импрессионизма до «Доктора Калигари»3), беспредметничества и возводимого в поэму «видовизма» вновь возвращается в то состояние, которое я назвал, в отличие от первого, вторичным литературным периодом.

Но если в первом литературном периоде кинематограф опирался на сюжетно-фабульный драматический или эпический опыт литературы, то есть заимствовал у литературы элементы конструкции вещей в целом, то, в отличие от него, второй литературный период использует литературу по другой линии — по линии опыта ее в технологии материалов, которыми орудует литература.

Здесь кинематография на первых порах пользуется опытом литературы для выработки своего языка, своей речи, своей словесности, своей образности. Заканчивается период, когда блестящие с драматургической точки зрения произведения произносились 37 с точки зрения чистого кинематографа детским лепетом. Примером может служить «Парижанка»15* — самое, может быть, замечательное кинопроизведение изживаемой эпохи кинематографии.

Новый период кинематографии атакует вопрос изнутри — по линии методологии подлинно кинематографической выразительности.

Не мудрено, что на первых порах она картавит в конструкции. Секрет здесь в том, что новый создающийся киноязык только начинает нащупывать то, для выражения чего он пригоден и призван. Попытки говорить неподходящие и неподобающие вещи приводят к конфузу.

Помните, как у Пушкина: «Этот человек способен сделать из своего голоса все, что угодно». — «Пускай он из него прежде всего сделает себе пару брюк»4.

Новый же кинематографический язык меньше всего призван для перешивки драматургических брюк!

Сферой работы новых кинематографических возможностей явится непосредственная экранизация классово полезных понятий, методик, тактик и практических лозунгов, не прибегая для этого к помощи подозрительного багажа драматического и психологического прошлого (см. об этом мою статью «По ту сторону игровой и неигровой»).

Совершенно очевидно, что подобный переворот в установках и заданиях неизбежно возникает только в условиях не менее значительного сдвига в социальном плане, каким и является переход к культурной революции, то есть к подлинно самостоятельному новому этапу социального развития, окончательно сменяющему эпоху военного коммунизма и «смутного времени» нэпа.

Социальный прицел кинематографии существенно перемещается. Если перед кинематографией предыдущего периода стояла задача — в первую очередь максимально спружинивать агрессивные эмоции в определенном направлении, с непосредственной (и по возможности — оглушительной) темпераментной разрядкой в эту сторону, то задача кинематографии эпохи культурной революции значительно сложнее: углубленное и длительное всверливание в сознание воспринимающих новых понятий или переустановка 38 в понятиях общепринятых. Если в первом случае мы добивались эмоционального немедленного взрыва, то новые вещи должны включать углубленные мыслительные процессы, в результате которых не сейчас, не непосредственно, не сразу, а в свое время должны вызываться катастрофы, во много раз более категорические и разрушительные в отношении нашего классового врага, — «темперамент, распяливаемый на пятилетку».

Конечно, подобное задание не по охвату старой колченогой кинематографии. Новая же кинематография, орудующая понятиями, целиком еще в периоде формального становления.

И как пересмотр под новым углом зрения основного спутника колыбельного периода кинематографии — литературы — дал необъятно много в укреплении самой формальной идеологии новой кинематографии, так пересмотр тоже под новым углом зрения технических азов ее возможностей, сугубо популярных в том же младенческом ее периоде — периоде особого расцвета технического трюка, должен дать большое накопление данных для новой формальной ее методики.

Предлагая перевод книги замечательного оператора, патриарха трюкового фильма Гвидо Зебера, я хотел бы предупредить изучающих ее, что излагаемый им материал в условиях переживаемого нами этапа кинокультуры может иметь в деле становления киноязыка, орудующего понятиями, гораздо более значительные перспективы, чем забавление или устрашение «почтеннейшей публики».

Технический кинотрюк вчера — это или эпатаж для «галерки» (трюк в прямом смысле), или элемент перегруженного «барочного» письма витиеватых режиссеров (картпостальный эффект5 многократных экспозиций или чисто стилистическая манерность, например — немотивированный наплыв). Сегодня же он приобретает новое назначение. «Техническая возможность», бездарно названная «трюком», несомненно такой же значительный фактор строительства новой кинематографии, как и новая монтажная мысль, ее породившая.

Поэтому совершенно правильна установка юных переводчиков маститого Зебера, авторизованность перевода коих свелась к приближению его книги в сторону справочника технических возможностей кино, в отличие от занимательной «хрестоматии по трюкам», чем в значительной степени является немецкий беллетристически выдержанный подлинник и чем он и не мог не явиться в условиях окружения германской, развлекательной прежде всего кинематографии.

39 ПИСЬМО В ГИК*

Дорогие товарищи!

Письмо, полученное от вас, меня глубоко обрадовало, подчеркнув, что рабочий контакт и взаимное понимание наше выдерживает самое губительное испытание — испытание временем, и что и впредь мы будем совместно драться за окончательное овладение теоретическими и практическими методами создания большевистского кинематографа. Но, с другой стороны, меня письмо ваше и не удовлетворило и обеспокоило: я запрашивал вас о ряде совершенно конкретных вопросов. И в первую очередь о подробном изложении того, как ведется в ГИКе сейчас преподавание диамата1 и [о] подробной программе. Этот запрос даже не удостоился упоминания в вашем ответе, и меня это тревожит — не есть ли это симптом того, что в реорганизованном ГИКе снова этот вопрос неблагополучен?!

С другой стороны, до меня доходит немало других тревожных сведений о вашей работе и условиях ее (доклад тов. Лялина в АРРКе2 и немало заметок и статей). В чем дело? Есть же такой добрый старый лозунг: «Деритесь как черти!» Почему нет ему приложения в вопросе организации ГИКа и завоевания возможностей его работы?

Кто из производственников с вами в прямом контакте? Кто из общественников? Персонально и без «обезличек»?

Если вам наконец удается добиться того, что гиковцы целиком выходят на производство, — это, понятно, громадный шаг вперед и крупное достижение.

Но весь вопрос в том, с чем товарищи выходят на производство. Недостаточная методологическая вооруженность от школы, 40 отсутствие направляющих данных к подходам в киновопросах обрекают человека, вышедшего на производство в таких условиях, на немедленный слом в рутину и шаблон повседневной установочной серости. Мы ждем из ГИКа не людей, а самую злую, боевую свежую и классовую атаку на нас, «стариков», неизбежно смазываемых, теряющих гибкость и живую ударность в неизбежном профессионализме.

Не только пучок знаний должен гиковец выносить на производство, но прежде всего ясность в подходах к проблемам советского кино. Перегрузка практикой на производстве так велика, что систематический подход к проблемам там почти немыслим. Человек после производственного дня валится с ног. А если не валится, то ему не место в строительстве кинематографии, ибо в ней еще все так не устроено по всем линиям, что нужно полтора человека на место одного!

Я знаю рвение гиковцев — скорее на производство. Но мне это представляется, как если бы беременные женщины решали бы ударно рожать в семь месяцев. «Ускоренность» в школе вреднейшее увлечение. Мы не в положении школ прапорщиков ускоренного «выпуска» во время войны, когда задача была наготовить побольше полукомандного пушечного мяса, а не выработать строителей-созидателей. Или программы сделаны без учета реального времени усвоения, и тогда надо пересматривать планы и сроки, или обучение идет в порядке зазубривания наизусть, что создает самый отвратительный тип книжного эклектика.

Повторяю, ГИК должен выработаться аппаратом большей сейсмографической четкости и реакции на сегодняшний великий день-период, чем всегда находящиеся под риском «замшиветь» среди железных сценариев, административных трудностей и пр[очего] «профессионалы».

Обучать невозможно — можно только учиться. Нужно уметь брать и заставлять себя давать. Самое великое искусство — это умение ставить вопросы и добиваться ответов. Если вы не сумеете это сделать, никакого оправдания вам не будет перед тем периодом, когда вы действительно станете на смену и не окажетесь на высоте.

Повторяю мое положение из первого письма и усиливаю его: основное обязательство каждого расцветающего на производстве — это прежде всего обязательство перед сменой и школой. «Прогул» по этой линии есть тягчайшее преступление в отношении всего будущего советского кино: сознательная подготовка «прорыва» на будущее, который заткнуть нечем.

Деритесь как черти и волоките запоповствовавшихся специалистов и мастеров.

В порядке нескромности в отношении многих моих коллег добавлю, что и для них это не менее важно, чем для вас! Это должно и их заставить поразмыслить об их творческих методах, ибо много 41 у кого из «именитых» не сознательный метод, а «блоха на аркане халтуры в производственной установке».

Я очень жалею, что не с вами, чтобы в какой-то мере помочь вам самим добиваться того, что вам нужно. «Хаотическим» методам, которыми мы добивались знаний без школ, без помощи и без поддержки, одиночками в море соревнования — конкуренции, должен быть категорически положен конец: на смену «хаосу рождения гениев» должна прийти планомерная и организованная выковка работников кинематографии.

Мои дела складываются так, что мне, возможно, придется остаться с группой еще на некоторое время в США. В связи с проектом будущей нашей картины «Пятилетка»3, для которой мы хотим использовать проезд через США в порядке засъемок, с целью наглядного кинопоказа той социальной системы, которая противостоит нам и разрушение коей всеми средствами — наша основная задача. Окончательное решение этого вопроса стоит в связи с принятием Союзкино программы на эту картину в целом.

42 В ИНТЕРЕСАХ ФОРМЫ*

«Курс нашего кино на идейную насыщенность».

Вот тема, которую газета «Кино» ставит на повестку дня, и очень своевременно, к юбилейным дням Октября.

Теофиль Готье1 проводил досуги, зачитываясь словарями.

И полагал это наиполезнейшим из чтений.

По крайней мере молодых авторов, вспыхивавших отрицательным отсветом на вопрос его, занимаются ли они тем же, отшивал он от литературной консультации беспощадно.

У меня в отношении словарей тоже плохая привычка.

Род недуга.

Слабость.

Предвзятое мнение, что первым спасителем слова или термина из окружающей бестолковщины [является] простой толковый словарь прежде всего.

Не столько энциклопедический, сколько этимологический.

Не всегда решая вопрос, на полезные размышления приводит, однако, всегда.

«Идейная насыщенность».

«Идеология».

«Идея».

Давно, вероятно, никто не заглядывал в греческий словарь.

А между тем…